“BUNG Iwan, saya sedangsiapinsebuah buku ringan dan lucu. Sudah punya cucu, jadi mau istirahat dulu sambil nulis-nulis pengalamanaja,” ungkap diplomat senior Wahid Supriyadi di Moskwa, Rusia, pada awal musim panas 2020.

Dia melangkah keluar dari ruangan, tempat berkantor sehari-harinya di Gedung KBRI Moskwa. Dua bola mata Wahid sejurus melirik ke arah deretan pigura para diplomat di ruangan bawah. Notabene mereka pernah menjabat sejak dari era Uni Soviet sampai Federasi Rusia, kini.

Ayah dua putri dan satu putra itu telah usai menunaikan tugas sebagai Duta Besar (Dubes) untuk Rusia dan Belarusia per Juli, waktu itu. “Harusnya, sayaudahselesai. Namun, Presiden Jokowi beri tugas ekstra,” ketusnya sembari melangkah naik ke mobil dinas menuju Lapangan Merah.

“Apa nama calon dubes pengganti sudahfix?” tanya saya. “Ya, saya kira sudah. Tinggal Presiden Jokowi lantik. Paling lambat musim dingin (Desember), dubes baru akan tiba,” ucapnya seraya meluruskan tungkai kacamata yang sedikit miring.

Obrolan singkat di atas mobil necis hitam yang dikemudikan seorangbule, dari KBRI Moskwa sampai Lapangan Merah, itu jadi pertemuan terakhir saya dengan Wahid sebagai dubes. Dia adalah pribadi yang ulet, telaten, tegas, dan nekat. Selama bertugas di Negeri Tsar pada 2016-2020, ada berbagai pencapaian dia ukir.

Hari demi hari terlewati sudah. Presiden Joko Widodo pun akhirnya menahbiskan Jose Antonio Morato Tavares sebagai pengganti Wahid. Jose dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2020. Dia pun tiba di Moskwa, pada Minggu, 13 Desember 2020.

Di Bandara Vnukovo, salju rinai perlahan, siang itu. Jose tampak dijemput oleh Wakil Dubes Azis Nurwahyudi, Atase Pertahanan Firman Dwi Cahyo, dan Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler Lusy Surjandari. Mereka menyambut Jose penuh sukacita.

Kini, Jose telah memulai tugasnya. Dia adalah orang pertama dari daratan Timor yang menjabat sebagai dubes di Negeri Tsar. Kendati demikian, dalam ranah diplomasi, Jose adalah orang ketiga asal eks Provinsi Timor Timur (kini Timor Leste) yang menjadi dubes.

Sebelumnya, ada Mario Viegas Carrascalao dan FX Lopes da Cruz. Jose pernah menduduki jabatan dubes untuk Selandia Baru merangkap Samoa dan Tonga pada 2013-2016. Kiprah alumnus Universitas Padjadjaran (1980) di dunia diplomasi tak perlu diragukan lagi.

Membicarakan Wahid, bukan Jose, saya merasakan betul kiprahnya selama bertugas di Rusia. Sedikit tarik garis ke belakang. Tepatnya lima tahun silam, Wahid dan istrinya Murgiyati Supriyadi hadir di Moskwa pada musim semi 2016. Hari kedua, mereka langsung cuci mata ke Lapangan Merah.

Jelang beberapa hari, tepat pada Jumat, 8 April 2016 sore, digelar acara penyambutan sekaligus perpisahan dengan Dubes Djauhari Oratmangun, kala itu. Murgiyati, sesosok ibu yang terkesan pendiam. Namun, dia begitu ramah. Senyum simpul kecil selalu menggantung di wajah ayunya.

Pada sebuah pertemuan lain setelah acara penyambutan itu malam, Murgiyati kian percaya diri. Tak pernahjaimalias ‘jagaimage’. Dia acap kali sibuk sendiri di bibir meja. Gesit menyuguhkan nasi dan lauk pauk komplet untuk diserahkannya kepada pelajar dan tamu yang berpapasan muka.

Saya, salah satu yang kebetulan menerima sepiring nasi plus lauk pauk berbukit bak Gunung Mutis, itu. “Ibu Murgiyati, kebanyakan banget,” cetus saya, tersenyum lebar. “Ora opo-opo toh, Mas Iwan. Makan yang banyak ya, kan baru pulang kuliah, toh,” tuturnya, ramah.

Perut saya benar-benar hampir “meletus” saking kekenyangan. Bahkan, Murgiyati tampak membungkus perkedel dan mi goreng yang kelebihan di meja makan. Dia sodorkan kepada gadis-gadis. Mereka terima, sedikit malu-malu kucing. Riang meninggalkan Ulitsa Novokuznetskaya 12.

Memori kolektif

Sebagai dubes baru bertugas di Moskwa kala itu, pengetahuan Wahid akan karya-karya sastra, baik puisi maupun cerpen pesastra dunia, sangat tinggi. Penempatannya di Rusia menjadi penting. Untuk urusan sastra, masyarakat Rusia sangat menghargai sejarah para pesastra mereka.

Tak heran, patung-patung memorial sastrawan kawakan era emas Alexander Pushkin hingga era perak Anton Chekhov, terpasung di pusat-pusat kota. Di Moskwa dan St Petersburg, misalnya, patung Pushkin angkuh berdiri. Itu sebagai simbol penghargaan pemerintah setempat atas sumbangsih pesastra.

Kedekatan Wahid dengan dunia sastra sangat nyata. Maklum, dia adalah alumnus Sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada. Dia pun tak canggung saat saya melaporkan bahwa puisi-puisi saya lolos kurasi dan terpilih sebagai peserta pertama Indonesia pada X International Literary Festival,Chekhov Autumn,di Yalta, Krimea, pada 2019.

Wahid langsung menyatakan dukungan agar jangan menyia-nyiakan kesempatan menghadiri Festival Sastra Dunia Chekhov itu. “Kawasan Krimea masih rawan bagi diplomat untuk berkunjung. Kita dukung karena Bung Iwan membawa nama bangsa,” tegasnya, kian memberi semangat.

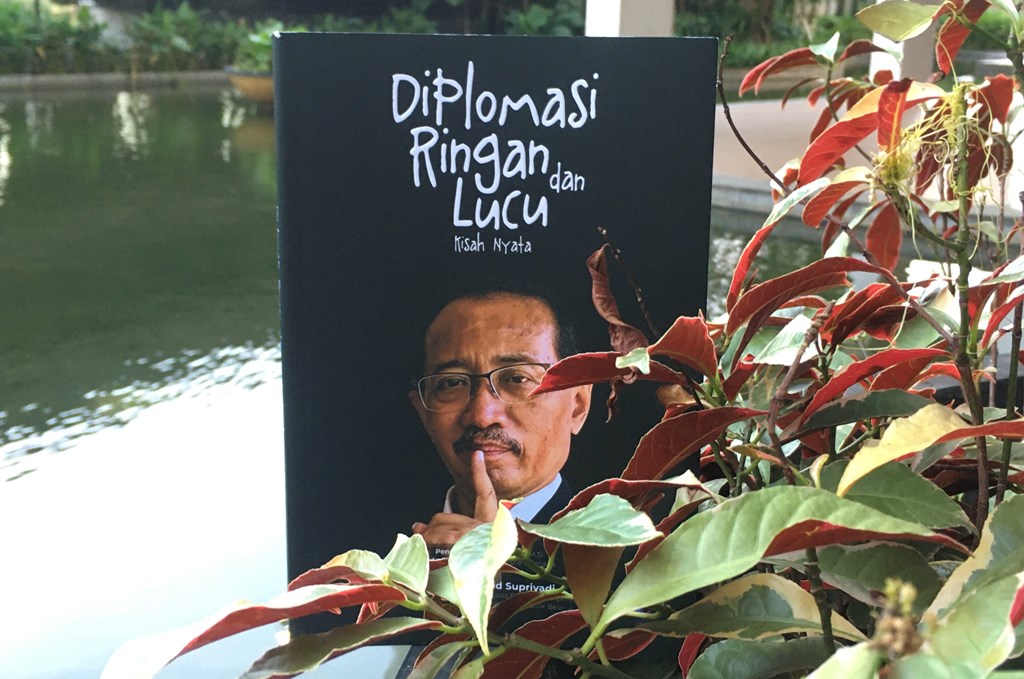

Selepas empat tahun bertugas di Negeri Tsar, Wahid dan Murgiyati pun pulang ke Jakarta. Itu terjadi saat peralihan musim panas ke musim gugur lalu. Wahid akhirnya merealisasikan mimpinya. Dia meluncurkan buku berjudulDiplomasi Ringan dan Lucu(Buku Litera, Yogyakarta).

Buku setebal 316 halaman itu memuat kisah-kisah nyata selama Wahid bertugas di berbagai negara. Runtutan cerita dan kisah inspiratif tak terpisahkan dari bab demi bab. Bila diurut maka pada bab pertama dimulai dengan kisah dia di Departemen Luar Negeri.

Kisah awal karir Wahid sebagai seorang diplomat muda sangat sarat perjuangan. Lelaki kelahiran Kebumen, 18 Agustus 1959, itu harus bolak balik dari rumah sewaan di Depok menuju kantor di Jakarta Pusat. Dia sering menggunakan bus patas non-ACatau sepeda motor vespa.

Pada bab kedua adalah masa Wahid bertugas di Australia; Canberra pada 1983-1993; Melbourne 1995; dan 2004-2007 (Konjen RI). Kisah pertemanan dengan seorang preman Blok M, yang kemudian didapuknya menjadi seorang ustaz di Australia, dijabarkannya penuh guyonan.

Pada bab ketiga, diceritakan saat dia bertugas sebagai dubes di Uni Emirat Arab (UEA) pada 2012-2016. Kisah seram dan mimpi buruk pada pekan pertama di UEA tak luput dia suguhkan (hlm 170). Begitu pula, kisah buruh migran. Namun, ada juga kisah lucu seperti saat Wahid menyaksikan pentas tari perut yang sensual dan memikat mata (hlm 216).

Sementara di pada bab akhir, adalah masa tugas Wahid di Rusia dan Belarusia. Dia mengisahkan tentang kenangan saat pertama kali berjabat tangan dengan Presiden Vladimir Putin. Juga, pertemuan mengharukan dengan kaum eksil yang terbuang dari angkatan mereka.

Membaca buku dengan kata pengantar oleh Profesor Tjipta Lesmana itu, ada benang merah antara kisah pahit dan manis. Penyajian setiap subbab dibungkus secara realis, jujur, dan kocak. Bahasa dan gaya tulisan pun enak dibaca. Wahid seolah-olah sedang bertutur kepada seorang teman karibnya.

Buku autobiografi atau memoar ini menjadi penting sebagai memori kolektif. Semacam terbungkus petuah dan nasihat bagi generasi-generasi berikutnya. Terutama, mereka yang akan mengarungi dunia diplomasi secara profesional.

Istilah penulisan memoar pertama kali digunakan oleh penyair Inggris Robert Southey pada 1809 secara ilmiah di London. Gaya dan teknik penulisan pun menyebar di kalangan pelancong di Eropa. Mereka menulis kehidupan dan pengalaman sendiri. Terutama, saat berjumpa masyarakat dan tempat baru.

Tak mengherankan, dalam bukuDiplomasi Ringan dan Lucuini, pengalaman Wahid bertatap muka dengan masyarakat lokal, baik di Australia, UEA, maupun Rusia, tertuang secara wajar adanya. Wahid tak neko-neko mencurahkan unek-uneknya.

Pertemuan dengan sastrawan eksil Achdiat Karta Mihardja (1911-2010) di Canberra, misalnya, dia hadirkan secara dramatis. Achdiat terkenal lewat novelnyaAtheis(Balai Pustaka, 1949). Dia adalah sosok yang kritis terhadap rezim Orde Baru (Orba). Nada bicaranya berapi-api dan keras.

Saat itu, Achdiat hendak memperpanjang paspor yang sudah melewati batas. Dia kesulitan oleh sebab satu dan dua hal lainnya terkait administrasi dan birokrasi. Akhirnya, Wahid menegur seorang staf bawahan yang mengurus paspor Achdiat (hlm 40).

Tak tanggung-tanggung, Wahid turun tangan. Dia membantu sang sastrawan eksil itu. Dalam beberapa hari saja, paspor baru kelar. Waktu itu, Wahid berinisiatif untuk datang dan antar langsung ke rumah Achdiat. Sang novelis akhirnya lega atas kebaikan itu.

Pengalaman berat Wahid lainnya, yaitu pada saat persiapan bangsa Timor Timur dalam upaya menuju penentuan nasib sendiri. Peristiwa penembakan oleh aparat keamanan terhadap mahasiswa dan aktivis pada 12 November 1991 di Dili, benar-benar merepotkan kerja diplomat di Australia (hlm 78).

Ketegangan lain kian Wahid alami saat 43 orang Papua meminta suaka ke Australia. Alasan mereka, yaitu telah terjadi genosida di Papua. Mereka datang dari Merauke menumpang kapal dan tiba di Semenanjung Cape York, pada 19 Januari 2006 (hlm 162).

Saat itu, Yacob Rumbiak menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Melbourne. Pertemuan antara Wahid dan Yacob pun terjalin. Namun, tidak berlangsung alot sebagaimana seharusnya karena intervensi asing.

Kaum eksil kerap dianggap sebagai orang-orang terbuang dan terlupakan dari tanah kelahiran sendiri. Wahid rangkul mereka baik-baik bak sahabat. Itu tak hanya terjadi di Australia, namun juga sebagian besar korban 1965 yang saat itu sedang belajar di Uni Soviet.

Di Moskwa, Wahid bersahabat erat dengan sejumlah eksil. Salah satunya adalah Sartoyo, seorang pakar hukum asal Banyumas. Dia adalah mahasiswa ikatan dinas (Mahid) yang dikirim Bung Karno pada era tahun 50-an untuk belajar ilmu hukum di Kutafin Moscow State Law University (hlm 288).

Sayang, Sartoyo tak bisa pulang bersama ribuan mahasiswa lain sejak revolusi di Tanah Air. Dia pun menikah dengan seorang perempuan pirang bernama Lubov. Sartoyo memang pengikut setia Bung Karno dan berhaluan komunis.

Dia wafat pada 2018. Jasadnya dikremasi dan disimpan dalam sebuah kendi di rumahnya. Pihak keluarga pernah berkeinginan membawa debu mendiang Sartoyo ke Tanah Air, namun belum kesampaian hingga ini hari.

Wahid sering mengundang kaum eksil untuk sekadar makan malam dan berdiskusi pelbagai topik. Setiap 17 Agustus, misalnya, kaum eksil selalu setia hadir untuk mengikuti upacara bendera. Namun, sebagian lainnya tidak pernah menginjakan kaki ke KBRI.

Mereka masih trauma atas perlakuan Orba. Paspor mereka dicabut pada era 1965-2000. Namun pada 2011, mereka telah menjadi bagian dari masyarakat ber-KTP Rusia. Tidak lagi menerima KTP Indonesia karena alasan sudah lanjut usia.

BukuDiplomasi Ringan dan Lucusaya terima dari Wahid pada Februari ini. Sementara peluncurannya telah dilakukan di Tanah Air, pada Selasa, 10 November 2020, secara daring. Gaya penulisan Wahid di buku ini sangat intuitif.

Meminjam istilah filsuf asal Prusia Immanuel Kant tentang postmodernisme selalu mempertanyakan modernisme. Namun, saya tidak menelaah buku tersebut secara filsafatologi. Malainkan, dari sudut pandang kulturologi. Ini berdasarkan asas yang telah diletakkan antropolog Amerika Leslie White.

Secara kuat, buku ini memberi perspektif kebudayaan. Sebagaimana, subjek (baca: penulis buku) mengamati dan merasakan langsung pengalamannya di daerah baru. Sehingga, diolah menjadi teks bernalar (baca: alur kisah dan cerita nyata).

Membudayakan Indonesia

Wahid belajar tulis-menulis secara langsung dari seorang tokoh pers nasional, Sabam Siagian (alm). Dia adalah mantan wartawanSinar HarapandanThe Jakarta Post. Sabam pun pernah menjabat sebagai Dubes di Australia periode 1991-1995.

Sebagai bawahan saat itu, Wahid banyak mendapatkan ilmu jurnalistik secara tanpa disadarinya. Pengaruh sang mentor bisa dirasakan lewat tulisan-tulisannya yang bernas dan bergaya esai populer. Wahid rampungkan menjadi karya utuh di bukunya.

Sementara, penulisan tentang topik sejarah singkat Rusia pada bab keempat (hlm 222), belum begitu komprehensif. Masih lompat-lompat pada runtutan waktu dan kejadian. Namun, Wahid mengakui bahwa pengetahuan awal tentang sejarah Rusia berkat sebuah buku referensi yang dia baca.

Adalah buku karya mantan korespondenBBCdi Moskwa, Martin Sixsmith, berjudulRussia: A 1000 Year Chronicle of the Wild East(2012). Buku Sixsmith sesungguhnya lebih kepada hasil telaah jurnalistik popular. Dia memandang Rusia dari sudut kaca mata kudanya sebagai seorang Eropa Barat. Itu tidak sebagai sebuah buku sejarah di kalangan akademisi Rusia.

Terlepas dari itu, bukuDiplomasi Ringan dan Lucumenghadirkan topik menarik perihal kunjungan Presiden Sukarno ke Uni Soviet sebanyak empat kali pada 1956, 1959, 1961, dan 1964. Kunjungan pertamanya sangat istimewa karena menjadi era emas hubungan Indonesia-Soviet (hlm 250).

Dalam buku tersebut dijabarkan, Sukarno “mensyaratkan” akan berkunjung ke Moskwa asalkan Pemimpin Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, mencarikan makam Imam Bukhari di daerah Samarkand, yang kini masuk wilayah Uzbhekistan. Akhirnya, Sukarno datang setelah syarat dipenuhi Khrushchev (hlm 251).

Lalu saat pertama berkunjung ke Leningrad (sebelum dan setelah era Soviet bernama St Petersburg), Sukarno menelusuri sungai Neva. Matanya tertuju pada dua menara dengan simbol bulan sabit di atasnya dan sebuah kubah.

Sukarno, dikatakan dalam buku tersebut, terkejut karena Masjid Biru tersebut digunakan sebagai gudang peralatan medis. Sekembali ke Moskwa, Sukarno sempat ditanyai Khrushchev kesan-kesan di Leningrad. Sukarno terang-terangan merasa tidak terkesan. Apalagi, kondisi masjid yang tidak terawat (hlm 252). Sukarno pun meminta agar masjid tersebut untuk dibuka kembali.

Barulah pada kunjungan kedua Sukarno ke Soviet pada 1959, dia mampir ke Leningrad dan salat di Masjid Biru yang waktu itu dibuka kembali demi tujuan diplomasi Khrushchev. Pemimpin-pemimpin negara-negara bermayoritas muslim selalu mampir ke sana.

Dua topik perihal Sukarno “mensyaratkan” Khrushchev agar makam Imam Bukhari ditemukan dan Masjid Biru dibuka kembali memang menarik diteliti. Apalagi, kedua topik tersebut masih jadi perdebatan panas di antara kalangan akademisi. Kisah itu dinilai masih berupastory(cerita) bukanhistory(sejarah).

Untuk menemukan apakah itu sejarah yang luput dari sejarawan, maka perlu menjawab pertanyaan. Misalnya, kapan tepatnya Sukarno meminta hal itu kepada Khrushchev?; Melalui media apakah, telepon atau surat?; Apakah ada dokumen atau saksi yang menguatkan permintaan tersebut?

Jika tiga pertanyaan tersebut terjawab secara komprehensif dan termaktub dalam penelitian ilmiah, maka sangat penting bagi para sejarawan untuk mengkaji kembali. Apalagi, saat kunjungan Sukarno, Soviet sedang melegalkan ateis sebagai agama negara mereka.

Dua topik serupa tentang kisah Sukarno juga tercantum dalam bukuSahabat Lama, Era Baru:pasang surut hubungan Indonesia-Rusia, penulis Tomi Lebang (Grasindo, 2010). Namun, data-data Tomi bukan berdasarkan kajianhistory, melainkanstorydari hasil kompilasi kliping-kliping berita media masa terbitan Jakarta.

Menanggapi topik itu, Ahmad Ilham Danial, seorang rekan mahasiswa S3 jurusan Ilmu Sejarah dan Arkeologi, Universitas Federal Kazan, menilai permintaan Sukarno kepada Khrushchev yang seringkali didengar masih berupastory.

Menurutnya, jika hendak membicarakan sejarah, maka fondasinya ada pada sumber, baik tulisan maupun lisan. Tidak bisa memakai istilah umum, misalnya, “konon” atau “katanya” tanpa sumber yang terverifikasi. Apalagi, belum ada dalam catatan ilmiah perihal permintaan Sukarno.

“Keterangan-keterangan tentang permintaan Bung Karno agar Khrushchev menemukan kembali makam Imam Bukhari dan pembukaan kembali Masjid Biru, masih berupa perkataan lisan. Itu belum bisa diverifikasi atau dilakukan penelitian sejarah terhadapnya,” jelas Danial.

Sebagaimana buku biografi Sukarno yang ditulis oleh jurnalis Amerika Serikat, Cindy Adams, masih menjadi referensi sejarawan dalam meneliti tentang Sukarno. Cindy tidak menyinggung dua topik perihal permintaan Sukarno di Soviet.

“Saya kira keterangan-keterangan yang sah justru barangkali masih tersimpan rapi. Terutama, di lembaga-lembaga arsip pemerintah atau memoar dari orang-orang dekat Bung Karno yang belum dipublikasikan hingga saat ini,” nilai Danial.

Kini, melalui bukuDiplomasi Ringan dan Lucu,Wahid secara tak langsung telah membuka jalan bagi mahasiswa Indonesia yang berminat meneliti lebih dalam tentang jejak Sukarno di Soviet. Dua topik penting itu bisa menjadi hal istimewa bagi ilmu sejarah.

“Tidak mungkin Rusia mau membangun makam Imam Bukhari kalau tidak ada permintaan Sukarno. Mengingat ketika itu Soviet masih komunis. Pada zaman itu mungkin para notulis tidak berani mencatat karena akan dianggap kelemahan,” tanggap Wahid.

Terlepas dari perdebatan tentang dua topik “persyaratan” Sukarno kepada Khrushchev, buku ini telah hadir ke publik. Pembaca bisa ikut larut tertawa lucu atau terbawa serius. Rusia hari ini adalah negara terbuka dan demokrasi. Masyarakatnya sudah memiliki kebebasan beribadah dan berekspresi.

Wahid telah menghadirkan ide cemerlang. Yaitu, mengangkat khazanah budaya Nusantara lewat Festival Indonesia di Melbourne dan Moskwa secara bermartabat (hlm 133, 235). Dia berhasil membumikan budaya Indonesia sebagai corong promosi budaya.

Memoar ini semacam “disertasi” Wahid. Apalagi, Universitas Negeri Tomsk pernah menganugerahi sebuah gelar kehormatan profesor kepadanya pada 2018. Wahid dinilai ikut memajukan hubungan diplomasi Indonesia-Rusia. Dia menjadi dubes pertama penerima gelar dari universitas tersebut.

Wahid telah menyelami kancah diplomasi politik. Tanpa menihilkan, dia juga ikut meleburkan diri ke ranah kebudayaan. Namanya, patut dicatat dalam sejarah Indonesia dan dunia. Dia telah menabur benih baik lewat Festival Indonesia. Wahid pun laik didapuk sebagai seorang budayawan.[]

*Iwan Jaconiah adalah penyair, esais, kandidat PhD Culturology di Universitas Sosial Negeri Rusia

Iwan Jaconiah

Penyair, esais, kandidat PhD Culturology di Universitas Negeri Sosial Rusia.