Hingga 1828, proses pembuatan gula di pabrik-pabrik masih dilakukan dengan cara sederhana. Satu-satunya teknik produksi hanya mengandalkan batu gilingan yang besar dilengkapi dengan silinder kayu yang didirikan secara vertikal. Sementara gerak pemutarnya cukup dengan memanfaatkan tenaga kerbau, manusia, atau keduanya.

Setelah digiling, sari tebu dimasak pada tungku dalam kancah terbuka. Saripati alias sirupnya dijual di pasaran dalam negeri, sementara gula kasar yang sebelumnya diekspor ke kongsi dagang VOC kini dialihkan ke Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Mengolah gula Setelah VOC bangkrut, beberapa kurun waktu di sepanjang abad 19 terjadi kemunduran pasaran gula internasional. Keadaan ini berbanding terbalik dengan hasil produksi yang terus menumpuk di dalam negeri. Kecamuk perang Inggris dan Prancis tampaknya berimbas pada kelancaran dagang Belanda. Keterpurukan itu, ditambah lagi dengan sang Gubernur Jenderal Deandles yang tidak lagi menganggap masa depan produksi tebu sebagai sesuatu yang menggiurkan.

Lesunya pasar gula internasional pada akhirnya membuat produksi yang sebelumnya berlebih semakin berkurang. Hal itu disebabkan pula dengan adanya penarikan uang yang sebelumnya diberikan kepada pengusaha pabrik gula sebagai pelancar alias modal. Belum lagi, sistem tanam paksa yang menjadi daya dongkrak produksi warisan VOC mulai dihapuskan.

Belanda beruntung, kegigihannya dalam menyambut geliat industri dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia, Pieter Creutzberg menulis kondisi pasar gula luar negeri kembali membaik pada masa kepemimpinan Leonard Pierre Joseph Burggraaf du Bus de Gisignies. Oleh Gubernur Jenderal ke-42 Hindia Belanda itu, ekspor gula kembali dianggap menguntungkan. Semua uang muka yang menyebabkan pengusaha memeroleh sebagian produksi diadakan lagi. Tak hanya itu, secara serius pemerintah juga menggelar kerja-kerja penelitian demi mendorong kebangkitan industri gula Hindia Belanda.

“Produksinya melonjak dari 2.150 metrik ton pada 1827 menjadi 7.600 metrik ton pada 1832,” tulis Pieter.

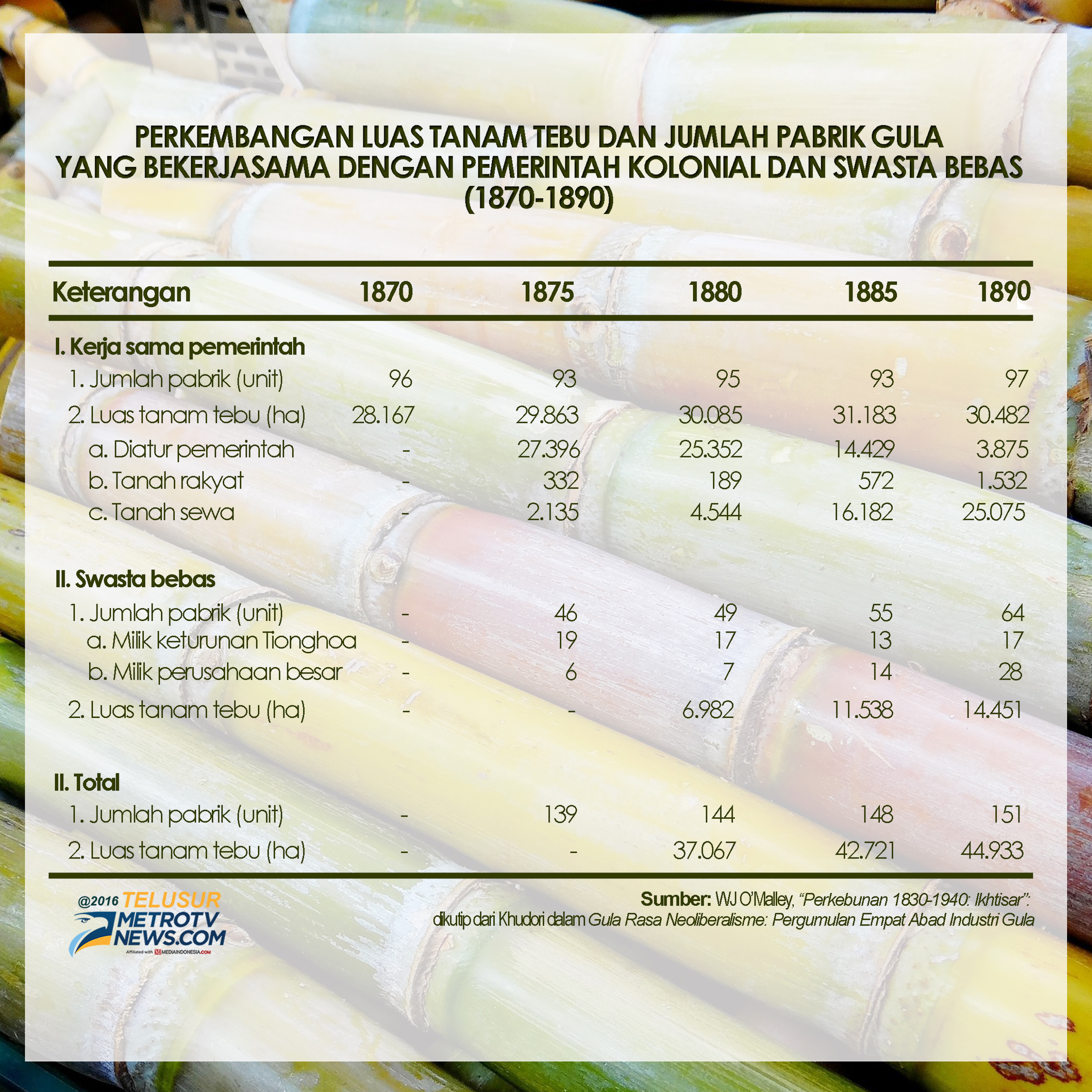

Memasuki abad 19, tantangan terhadap industri gula Hindia Belanda kembali menghadang. Zaman malaise menjadi momok dunia dagang internasional. Pemerintah kolonial tak tinggal diam. Penambahan areal perkebunan tebu dilakukan secara gencar diimbangi dengan pemangkasan biaya melalui penerapan sistem teknologi dengan lebih canggih.

“Jenis Proefstation Oostjava/POJ (hasil penelitian) 1878 diperkenalkan pada 1924. Pengenalan itu menjadi tonggak penting perkembangan industri gula,” tulis Marwati Djoened dalam buku babon Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda.

Sejarawan Indonesia Anhar Gonggong mengatakan terlepas dari cara Belanda yang memerintah secara otoriter-kolonialistik, namun dalam hal industri gula mereka patut dicontoh dalam keseriusannya di bidang manajemen dan penelitian. Keterpurukan industri gula saat ini, kata dia, tidak bukan karena kerapuhan pada kedua pos tersebut.

“Mereka penjajah yang serba memaksa, mengambil untung banyak. Tapi di sisi lain mereka melengkapi diri dengan manajemen yang baik. Dalam hal ini, bisa dibandingkan dengan pemerintah pendudukan Jepang dan setelahnya yang membuat industri gula di Indonesia terus terpuruk,” kata Anhar saat dihubungi medcom.id, Sabtu (24/9/2016).

Keseriusan pemerintah Belanda dalam megolah industri gula dengan serius mendulang hasilnya pada 1930. Hindia Belanda dikenal sebagai pengekspor utama gula dunia dengan memiliki 179 pabrik yang tersebar di Jawa.

“Semangat Belanda dalam industri gula dituangkan melalui penelitian selama puluhan tahun melalui POJ. Meski stasiun penelitian gula di Jawa itu kemudian diambil alih menjadi Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) saat Indonesia merdeka hingga Orde Baru, namun keseriusannya tidak disertakan,” kata dia.

Terjun bebas industri gula

Di puncak kejayaan gula Hindia Belanda, pemerintah mampu memanfaatkan tanah seluas 196,592 hektare untuk memroduksi sebanyak 25,6 juta ton gula tebu. Setelahnya, masa berganti. Setelah sempat dikejutkan dengan beredarnya gula bit di pasar internasional dan zaman malaise, kejayaan itu tak lagi terdengar.

Dalam Gula Rasa Neoliberalisme: Pergumulan Empat Abad Industri Gula Khudori menuliskan bahwa kehancuran industri gula dalam negeri semakin nyata jelang Indonesia merdeka. Kenyataan pahit itu antara lain disebabkan selama pendudukan Jepang (1942-1945) dan Revolusi Fisik (1945-1949) industri gula nyaris tidak dirawat bahkan dibumihanguskan. Komoditas gula kehilangan nilai strategis.

“Saat balatentara Jepang menduduki Indonesia, pabrik gula tersisa 51 unit. Sebagian dialihkan untuk kebutuhan militer Jepang, sehingga yang beroperasi tinggal 34 unit,” tulis Khudori.

Setahun setelah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN). Melalui badan itu, perusahaan gula bekas Kolonial Belanda mulai dikelola oleh pribumi.

Lebih lanjut, nasionalisasi industri gula tampaknya tidak dibarengi persiapan matang bahkan memberi sumbangan besar pada penurunan produktivitas tebu.

“Para manajer dan teknisi ahli berkebangsaan Belanda diusir tiba-tiba tanpa pengganti yang sepadan,” tulis dia.

Anhar Gonggong menyebutkan, nasionalisasi yang tidak diimbangi dengan kesiapan manajemen dan sumberdaya manusia yang mumpuni itu terus berdampak hingga hari ini. Sebagai sesuatu yang terus menerus dianggap warisan Belanda, industri gula terus murung dari tahun ke tahun.

“Apa sebab? Ya karena awalnya tidak baik. Pada saat Presiden Soekarno mengampanyekan nasionalisasi aset Belanda di Sidang Umum PBB 1957, yang mengambil alih justru tentara. Bukan orang di bidangnya,” kata Anhar.

Nasionalisasi aset tanpa kesiapan ternyata tidak membawa perbaikan di bidang industri. Alih-alih mewakili pihak pribumi, menurut Anhar, nasionalisasi justru bermuara pada kepentingan para elite. Kolonialisme hanya berganti rupa.

“Jenderal Nasution waktu itu tidak dapat mengontrol. Laporan sekenanya. Itu makanya, ketika nasionalisasi aset hendak digaungkan, Mohammad Hatta menolak. Akan percuma dan memancing keributan jika dipaksakan,” kata dia.

Keberadaan pabrik gula sebagai pusat industri semakin lesu. Sementara kebutuhan gula nasional terus membengkak. Memasuki era Orde Baru, Soeharto tak mau ambil pusing. Pada 1967 Indonesia memutuskan untuk menjadi negara pengimpor gula.

“Kita menyebut-nyebut sebagai negara agraris. Tapi sejak saat itu pula menjadi negara pengimpor hasil perkebunan,” kata Anhar.

Anggota Komisi IV DPR RI Suryo Alam menganggap keteledoran Orba dalam memutuskan Indonesia sebagai pengimpor gula masih lebih baik ketimbang kebijakan serupa di masa-masa setelah Reformasi 1998. Meski cara pintas lebih dipilih Soeharto, namun budidaya tebu dalam upaya kembali menunjang produksi gula mampu dilakukan dengan baik.

“Dulu itu manajemennya masih baik. Istilahnya corporate farming. Walaupun petani dipaksa untuk menanam tebu, tapi pabrik atau pemerintah masih memberikan bimbingan, penyuluhan, dan kredit demi hasil yang baik,” kata Suryo kepada medcom.id, Jumat (23/9/2016).

Setelah Reformasi, mulailah diimplementasikan UU Nomor 2 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman. Dalam UU sejak tahun penerbitannya tidak pernah diterapkan itu petani petani dibebaskan menanami lahannya dengan varietas apa saja. Dari sisi industri tebu, persoalan ini menambah keterpurukan industri gula dengan sebab lahan dan minat petani yang semakin berkurang.

“Sekarang petani berjuang sendirian. Tanpa penyuluhan dan bimbingan. Padahal kondisi sebaliknya pabrik semakin bergantung pada keberadaan petani,” kata dia.

Persoalan lainnya semakin terasa dengan masuknya pasar bebas, manajemen pabrik yang tidak transparan, serta ketidak-seriuasan para pemangku kepentingan untuk kembali meraih kejayaan gula Indonesia yang pernah diraih di masa lampau.

“Program sudah bagus. Konsep sudah keren. Dengan bayang-bayang dahulu kita pernah menjadi negara pengekspor gula dan bersaing ketat dengan Brazil, Italia, dan Kuba, nyatanya, selalu melempem dalam ekskusi dan pelaksanaan,” ujar Suryo.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) 2014, produksi gula tebu nasional hanya 3,9 ribu ton. Dengan penduduk 255 juta jiwa di tahun itu, konsumsi gula per kapita per minggu mencapai 1.23 ons. Jika dihitung keseluruhan, maka konsumsi gula pada 2014 mencapai 462.3 ribu ton.

Sementara yang terakhir, yakni 2016, Kementerian Perindustrian memperkirakan kebutuhan gula nasional pada 2016 mencapai 5,7 juta ton dengan rincian 2,8 juta ton gula kristal putih konsumsi masyarakat dan 2,9 juta ton gula rafinasi untuk kebutuhan industri makanan dan minuman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News