Dokumentasi sejarah pelarangan buku di Indonesia secara nyata mulai terlacak sejak masa kolonial. Bentuknya berupa pemenjaraan atau pengasingan penulis yang karyanya dianggap berlawanan dengan pandangan politik dan kebijakan pemerintah kolonial.

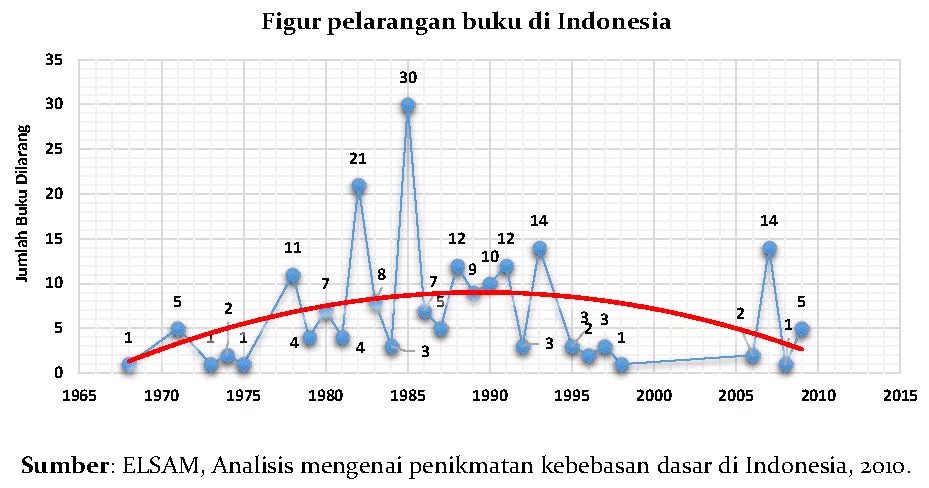

Setelah Indonesia merdeka, pelarangan buku tetap berlanjut. Bahkan dengan ekskalasi yang terus meningkat, yakni dari masa Demokrasi Terpimpin di bawah kendali Soekarno dan mencapai puncaknya pada masa Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto.

Setelah Orde Baru tumbang diganti Era Reformasi, pelarangan buku dianggap tidak ada lagi. Namun, kondisi bebas pelarangan buku tersebut ternyata tidak berlangsung lama. Era Reformasi yang mengusung agenda kebebasan berekspresi dan penegakan hak asasi manusia kembali melanggengkan praktik pelarangan buku.

Setelah Orde Baru tumbang diganti Era Reformasi, pelarangan buku dianggap tidak ada lagi. Namun, kondisi bebas pelarangan buku tersebut ternyata tidak berlangsung lama. Era Reformasi yang mengusung agenda kebebasan berekspresi dan penegakan hak asasi manusia kembali melanggengkan praktik pelarangan buku.Pengamat literasi Iwan Awaluddin Yusuf, pada 2010 pernah melakukan penelitian soal pelarangan buku. Dalam penelitian berjudul "Pelarangan Buku di Indonesia, Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi", Iwan dan peneliti lain membeberkan kasus-kasus pelarangan buku di Indonesia, sejarahnya, termasuk implikasinya.

Fakta sejarah mencatat, motif utama pelarangan buku yang terjadi dari zaman ke zaman mengulang sebuah pola, yakni manifestasi otoritarianisme penguasa dan dominasi mayoritas yang ditopang legitimasi kekuasaan.

Meskipun struktur kekuasaan berganti, budaya otoriter dari rezim yang berkuasa menjadi pendorong utama segala bentuk pemberangusan sikap kritis masyarakat. Ini dilakukan dengan cara memberi label “membahayakan keamanan”, “mengganggu ketertiban umum”, “tafsir yang keliru”, “ajaran sesat”, dan sebagainya.

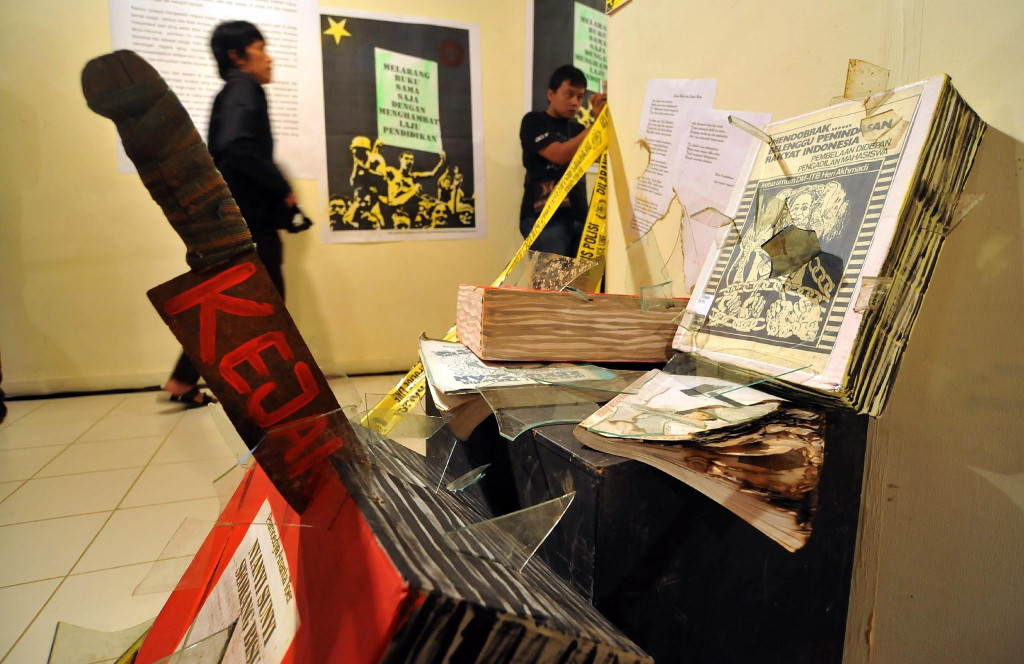

Salah satu implikasinya, prinsip dasar demokrasi bisa tergerus. Pemaksaan wacana melalui Kejaksaan dan sweeping oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil membuat proses perdebatan, dalam konteks demokrasi, tidak berlangsung sempurna karena ada intervensi kekuasaan. Perdebatan rasional digantikan oleh kekerasan.

Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Dimam Abror, ketidaksepakatan seseorang terhadap suatu buku semestinya “dilawan” dengan menuliskan buku tandingan.

Otoritarianisme penguasa

Tahun 1972, secara bertahap Kejaksaan Agung memusnahkan 10 ton bacaan yang mereka anggap subversif. Terdiri atas buku, majalah, brosur dan selebaran yang mereka beri label menyebarkan ajaran komunisme. Setelah 17 tahun kemudian, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memusnahkan lebih dari 8.000 eksemplar buku pendidikan seks bagi anak-anak bertajuk Adik Baru. Buku ini adalah karya terjemahan yang disunting oleh seorang ahli pendidikan, Profesor Conny R Semiawan.

Lalu tahun 1992 Kejaksaan Agung menginstruksikan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk memusnahkan sebanyak 261 buah buku ”Kapitalisme Semu Asia Tenggara” karangan seorang ilmuwan berkebangsaan Jepang, Yoshihara Kunio yang diterjemahkan oleh ilmuwan sosial Indonesia terkemuka, Arief Budiman.

Bersama dengan buku setebal 152 halaman yang dianggap mengganggu ketertiban umum itu, turut dibakar pula 7.549 buah kaset dan 235 keping compact disc berirama/aksara Mandarin.

Menjawab kritik terhadap praktek membakar barang-barang cetakan terlarang itu, Kejaksaan Agung mengubah cara memusnahkan buku dengan menggunakan teknologi daur ulang menjadi bubur kertas. Cara itu seolah-olah memang tampak lebih beradab. Tapi itu hanyalah gincu kekuasaan.

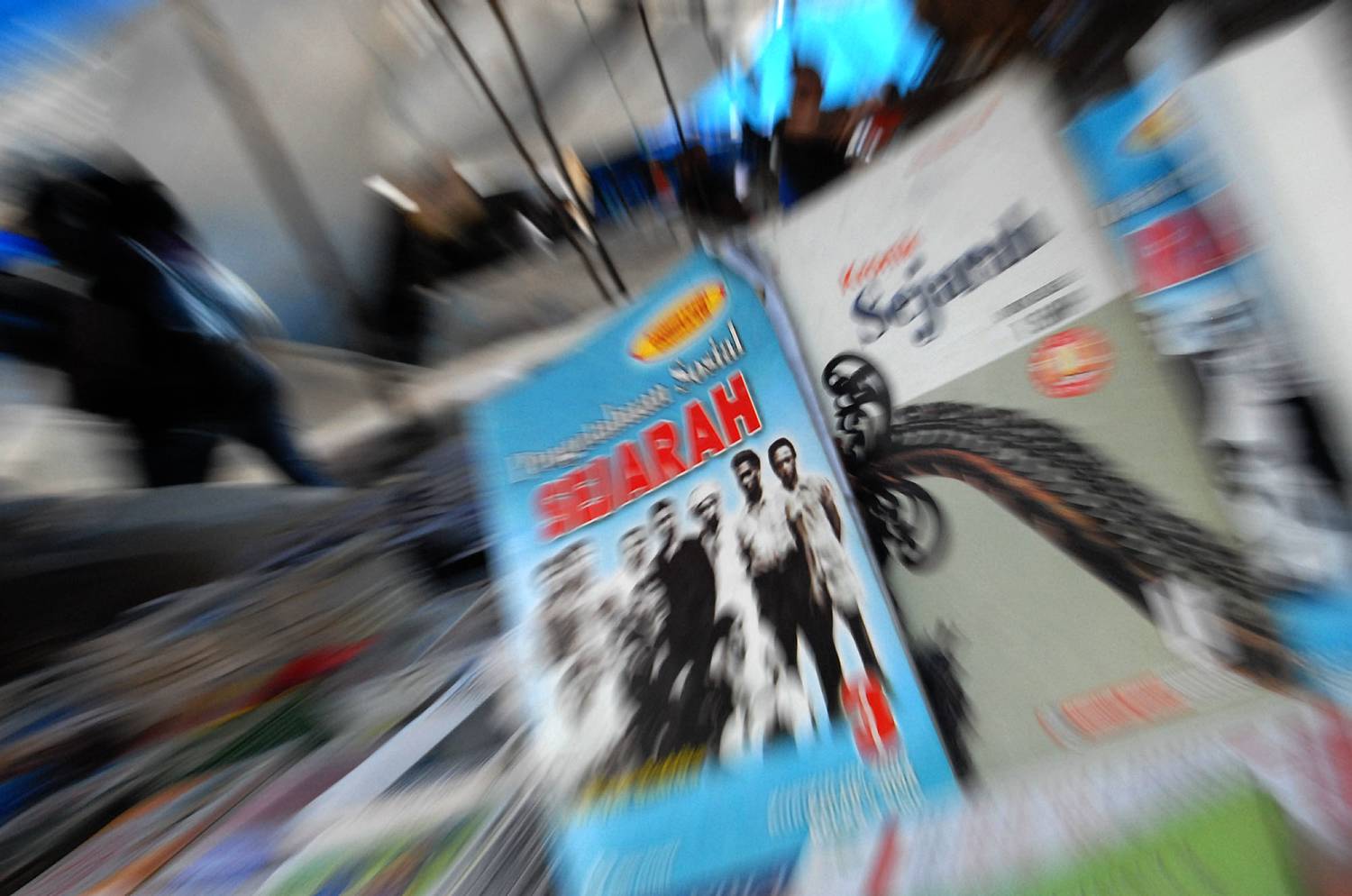

Terbukti dengan terus berlangsungnya pembakaran buku di berbagai daerah. Bulan Maret tahun 2007 misalnya, Kejaksaan Agung mengeluarkan larangan terhadap buku-buku teks sejarah untuk pelajar SMP/Mts dan SMA/MA/SMK yang mengacu pada kurikulum 2004. Ada 19 judul buku yang dilarang karena tidak mencantumkan kata PKI di belakang singkatan G30S. Sebagai simbol kepatuhan, Kejaksaan Negeri Bogor, Kejaksaan Negeri Kota Depok juga Walikota Depok membakar ribuan buku pelajaran itu pada bulan Juli tahun yang sama.

Buku Sejarah Kurikulum 2004 yang memuat peristiwa Pemberontakan PKI tahun 1948 dan Pemberontakan tahun 1965 yang hanya mencantumkan Gerakan 30 September tanpa menyebutkan keterlibatan PKI. (FOTO ANTARA/Andika Wahyu)

Kasus ini mendulang banyak kecaman, salah-satunya dari kelompok pewarta. Pasalnya, buku sejarah itu ditulis dan diterbitkan oleh sejarawan dan perusahaan yang jelas dan bertanggung jawab. Buku-buku itu juga disusun berdasarkan kurikulum 2004 yang tidak mengatakan harus menyebut G30S/PKI.

Bahkan, pemusnahan buku sejarah itu sempat disinggung oleh Fernando Baez, seorang kepala Perpustakaan Nasional Venezuela, dalam bukunya "Penghancuran Buku Dari masa Ke Masa" (2013).

Beda dulu beda sekarang

Bila dahulu instruksi pemusnahan buku sarat legitimasi rezim yang berkuasa atau bersifat vertikal, kini justru sebaliknya. Polemik sekarang terjadi secara horizontal di kalangan akar rumput. Demokrasi yang munculkan banyak kelompok, kubu kepentingan, serta adu opini antar individu, lagi-lagi menjadikan buku sebagai korbannya.

Bila sejumlah kelompok praktisi literasi menganggap buku adalah buah pemikiran dan referensi yang tak pantas diberangus, sebaliknya ada kelompok masyarakat yang melihat buku-buku tertentu sebagai ancaman, pemicu keresahan, propaganda, dan lain sebagainya.

Situasi ini menjadi tantangan baru bagi aksi-aksi penolakan terhadap pemusnahan buku, baik litigasi dan nonlitigasi. Pasalnya, yang tengah dihadapi adalah arogansi sekelompok masyarakat atas nama dendam tragedi masa lalu, bukan otoritarianisme penguasa.

"Pelarangan buku ternyata tidak hanya dilakukan oleh negara melalui aparatnya. Namun, yang jauh lebih berbahaya, pemberangusan buku yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Motif-motif pemberangusan berupa motif ideologi-politik, agama, sosio-kultural, dan ekonomi. Praktik pemberangusan buku pun beragam, yakni sweeping, pembakaran, dan teror psikologis," tulis Iwan dalam salah satu penggalan kesimpulannya.

Ya. Setidaknya hari ini Indoensia dapat melihat cerita baru pemusnahan buku, tidak lagi bermotif otoritarianisme penguasa, melainkan dominasi mayoritas, yang boleh jadi masih terkait urusan politik kekuasaan. Atau, bila merujuk pada penelitian Iwan Awaluddin Yusuf, pelarangan atau pemusnahan buku bermotif dominasi mayoritas yang ditopang legitimasi kekuasaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News