medcom.id, Jakarta: Pagi itu, 17 Juni 1972, sebuah media massa nasional mengabarkan, seorang surveyor PT Suburi ditangkap di Semarang. Dalam wording kuisonernya, nama presiden Suharto berada pada nomor tiga dari sepuluh nama tokoh lainnya.

Kegiatan jajak pendapat bertema kepemimpinan itu dihentikan. Ijin perusahaan PT Suburi dicabut.

Dalam sebuah rezim otoriter, suara masyarakat tidak mungkin terpublikasi. Apalagi survei opini publik terkait Pemilihan Umum (Pemilu). Jangankan menggelarnya, niat saja mungkin tidak diperkenankan.

Mahfum jika pada masa Orde Baru survei opini publik tidak mendapatkan tempat. Pemilunya saja digelar tanpa kebebasan politik. Tidak ada persaingan yang berarti. Semua sudah tahu siapa yang akan menang.

Sebaliknya, rezim politik demokratis sangat membutuhkan survei. Aspirasi dan partisipasi sangat mungkin tersalurkan melalui instrumen ini. "Wajar jika demam survei mulai terjadi pada masa reformasi, terutama Pemilu 1999," kata salah satu tokoh survei opini publik Burhanuddin Muhtadi dalam karya tulisnya, 'Survei, dapatkah dipercaya?', Juli 2009.

Resource Productivity Center (RPC), International Foundation for Election Systems (IFES), LP3ES, Litbang Harian Kompas, KPP-Lab Politik UI, muncul ke depan pada pemilu 1999. Saat itu, kemenangan PDI Perjuangan sudah diprediksi melalui metodologi penelitian yang sahih.

Menjelang pemilu 2004 survei semakin marak. Lembaga Survei Indonesia (LSI) menjadi salah satu pendatang baru yang berhasil menarik perhatian. Selain karena kekuatan publikasi yang ditopang media massa, secara hasil, akurasi dan presisinya disebut-sebut lebih baik dibanding yang lain.

Bersamaan dengan itu, tudingan negatif terhadap survei juga mulai muncul. Ada anggapan bahwa studi kuantitatif atas sikap dan perilaku pemilih dapat digunakan untuk kampanye atau memobilisasi massa pemilih.

Kalau calon A menang, untuk apa memilih calon B yang diperkirakan kalah. Perubahan perilaku semacam inilah yang diharapkan dari sebuah survei keterpilihan (elektabilitas). Survei dituding bisa menaikan popularitas salah satu calon. Bahkan dianggap bisa menjatuhkan lawan politik.

Dugaan itu menguat setelah diketahui banyak lembaga survei yang berperan sebagai konsultan politik. Lebih jauh, diduga bagian dari tim sukses, konsultan iklan, hingga tim kampanye terselubung dari pihak yang memesan jasanya.

"Subjektifitas itu lebih besar kepada lembaga survei yang merangkap konsultan politik dibanding (lembaga) yang hanya fokus pada survei," ujar pakar politik dari Pusat Studi Politik Universitas Padjajaran, Muradi, saat berbincang dengan medcom.id, Jumat (3/2/2017).

Bisnis menguntungkan

Bak cendawan di musim hujan, lembaga survei tumbuh subur. Belasan, lantas puluhan perusahaan survei hadir di tengah maraknya ajang politik lokal maupun nasional.

Ironisnya, ada yang sekadar mencari keuntungan ekonomi dengan mengakomodir kepentingan politik dalam pemilu. Maklum, para kontestannya pun tidak segan mengeluarkan anggaran politik yang besar demi meraih kemenangan.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Yunarto Wijaya mengakuinya. Menurut pria yang akrab disapa Toto ini, demi kepuasan si pemesan, banyak lembaga survei yang rela menggadaikan integritasnya. Bahkan, kode etik penelitian pun ditabrak.

"Walaupun tidak punya kepentingan politik, tapi tetap punya kepentingan untuk mendapat bayaran lebih," kata Toto yang ditemui medcom.id di kantornya, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Anggaran untuk melakukan sebuah survei memang besar. Toto mengatakan, biasanya untuk 800 responden, bila ruang lingkupnya kabupaten/kota, membutuhkan biaya sekitar Rp120 juta sampai Rp150 juta.

Untuk lingkup propinsi sekitar Rp200 juta hingga Rp250 juta. "Itu tergantung daerahnya. Di perkotaan tentu lebih murah, dibanding daerah yang sulit ditempuh," ucapnya. Sementara survei nasional bisa memakan anggaran sekitar Rp500 juta.

"Alokasinya kebanyakan untuk pembiayaan surveyor lapangan," ujar Toto.

Bagi lembaga survei yang hanya berorientasi pada untung, tentu survei langsung di lapangan adalah pengeluaran besar. Oleh sebab itu, yang perlu dilakukan adalah memanipulasi data, tanpa harus ke lapangan. Cara ini juga sejalan dengan kepentingan kepuasan si pemesan.

Pelanggaran etika penelitian semacam ini pernah ditemui oleh pakar psikologi politik yang juga anggota dewan etik Persepi, Hamdi Muluk. Menurutnya, pelanggaran itu juga menjadi faktor adanya kejanggalan pada hasil survei.

"Ada. Para pensurvei itu tidak turun ke lapangan, tiba-tiba sudah datang saja (datanya)," ujarnya kepada medcom.id, Kamis (2/2/2017).

Baca: Menerjemahkan Opini Publik

Dugaan ini sejalan dengan temuan Political Research Institute for Democracy (PRIDe) Indonesia pada Juli 2012. Prospek bisnis survei, dalam lingkup pilkada saja bisa meraup keuntungan sedikitnya Rp715,5 miliar.

Perkiraan ini didapat dari biaya satu kali survei, yakni sekitar Rp150 hingga Rp250 juta per calon untuk kabupaten/kotamadya. Dalam satu tahun minimal tiga kali survei.

Tantangan dan cap buruk

Nama baik lembaga survei kini terancam. Studi kuantitatif ini bukan lagi dianggap sebagai pengawal demokrasi. Namun, dianggap semakin terlibat jauh dalam ‘industri’ politik. Alhasil, survei dipandang sebelah mata.

Toto menganggap kondisi itu adalah konsekuensi logis yang harus diterima ketika lembaga survei menjamur. "Sekarang kita sedang menghadapi tantangan yang amat besar. Pernah ada yang terbukti melakukan kebohongan."

Padahal, di era demokrasi, masyarakat juga memiliki kebutuhan untuk mengetahui penilaian tentang seorang kandidat dalam pemilu. Tentunya melalui metodologi penelitian yang sahih.

Aturan main yang ketat dan kode etik sudah ada. Asosiasi lembaga survei opini publik pun ada. Namun, yang jadi masalah adalah belum adanya regulasi yang bisa disandarkan untuk pemberian sanksi.

"Kalau ada anggota Persepi yang menyalahi kode etik, disanksi keluar. Tapi bagaimana dengan lembaga lain di luar Persepi?" tanya Hamdi. Agar ada sanksi, kata dia, perlu regulasi. "Sama halnya dalam dunia pers. Ada asosiasinya, dewan persnya, juga regulasinya."

Sebaliknya, Muradi memiliki pendapat yang berbeda. Regulasi lembaga survei tidak diperlukan. Dia meyakini bahwa masyarakat sudah cerdas menilai hasil survei dan rekam jejak penyelenggaranya.

"Langkah teman-teman Persepi, katakanlah memberikan register terhadap lembaga-lembaga survei, itu sudah cukup," ucapnya. Dengan begitu, sambung Muradi, masyarakat atau pengguna jasa bisa mempercayakan penyelenggaraan survei kepada lembaga yang terdaftar dalam asosiasi profesi tadi.

"Kalau pemerintah diharuskan membuat (regulasi) itu saya pikir tidak baik juga. Buat saya, lembaga-lembaga itu milik profesi. Seperti halnya PGRI, IDI, dll," ujarnya.

Inilah tantangan terbaru survei opini publik di Indonesia. Generalisasi dan cap buruk yang terlanjur menimpa lembaga survei dinilai merugikan mereka yang integritasnya kuat. "Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Satu dua yang nakal, semua kena getahnya," keluh Hamdi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

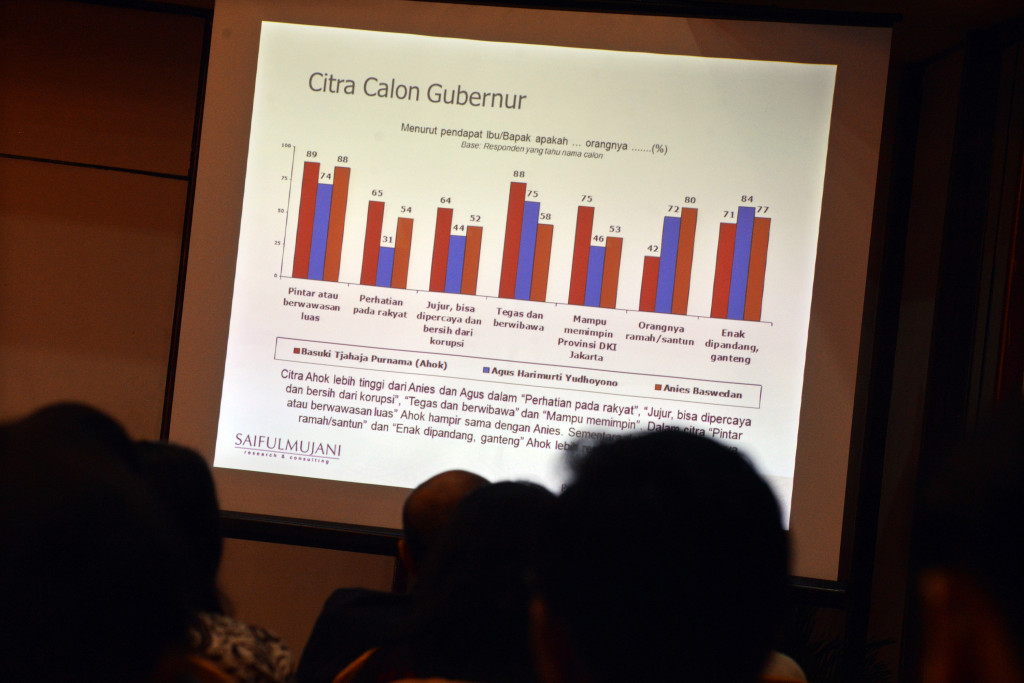

ILUSTRASI: SMRC rilis hasil survei, tabel mengenai citra ketiga pasangan calon Gubernur DKI. (MI/Susanto)

Wajah Bopeng Dunia Survei

Coki Lubis • 06 Februari 2017 15:30

LEAVE A COMMENT

LOADING