Amuk massa multi ras melanda 40 kota di 15 negara bagian. Tak kurang 25 kota diberlakukan jam malam (curfew). Tapi hingga dua pekan berselang, bumi Paman Sam masih memerah dibakar api.

Sejarah mencatat, kerusuhan ini memaksa Sang Master Spectacle, Presiden Donald Trump, diungsikan kebunkerpengamanan di Gedung Putih hingga satu jam. Gedung Putih di-lockdown. Massa di luar pagar hendak merangsek.

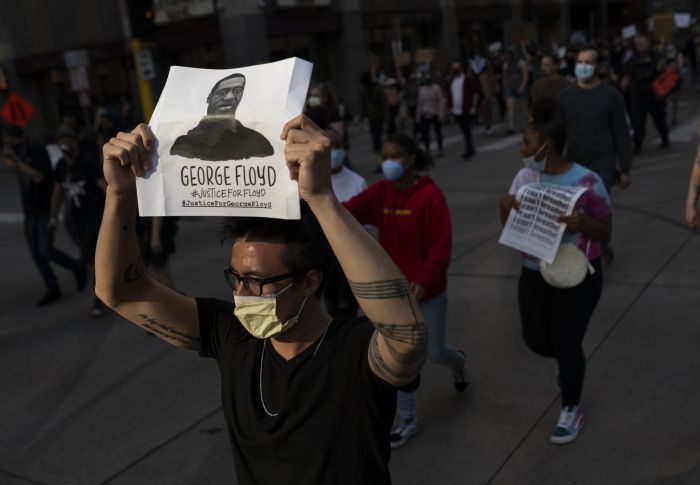

Tuntutan massa tentang keadilan atas kematian Floyd, sudah dijawab otoritas Amerika. Polisi kulit putih, yang menindih Floyd dengan dengkulnya, sudah diseret ke meja hijau. Empat polisi lainnya pun sedang diadili. Tapi mengapa amarah terus membara di bumi Amerika? Siapa dalang di balik amarah ini?

Seribu telunjuk bisa diarahkan ke segala arah. Banyak yang lupa, kerusuhan paling mengerikan di Amerika ini, setidaknya difasilitasi oleh teknologi web 2.0, yaitu internet.

Senin, 25 Mei 2020, Satpam sebuah restoran di Minneapolis, George Floyd, ditangkap polisi akibat laporan pegawai toko yang menuduh Floyd belanja dengan uang palsu. Belakangan Floyd tidak terbukti memalsu uang atau menipu.

Derek Chauvin, polisi kulit putih yang menangkapnya, kebablasan. Floyd dijatuhkan. Dalam posisi tertelungkup, leher Floyd ditindih dengan dengkul Chauvin. Sambil mengerang kesakitan, Floyd menyatakan ia kesulitan bernapas. Tapi dengkul Chauvin terus menindihnya.

Floyd yang lunglai, dilarikan ke rumah sakit. Tapi nyawanya tak tertolong. Aksi brutal polisi itu ternyata direkam kamera telepon selular (ponsel).

Viral di media sosial

Rekaman video itu kemudian viral di media sosial. Lagi-lagi, video atau foto viral, menunjukkan jati dirinya: mengguncang tatanan yang sudah mapan. Negara yang paling pongah dalam hal ketertiban sipil, demokrasi dan HAM, ‘guru besar’ pluralisme dan antirasisme, telah dimangsa media sosial.

Aksi minta maaf sambil bertekuk lutut polisi (mayoritas kulit putih) kepada massa pun, tak kuasa meredam amarah itu. Viralitas video Floyd sedemikian dahsyatnya, memorakporandakan negara yang mengaku paling beradab di dunia itu.

Cuitan Donald Trump di laman twitternya, justru menjadi ‘kayu bakar’ bagi meluasnya kerusuhan. “…Any difficulty and we will assume control but, when looting starts, the shooting starts,” demikian cuitan Trump yang kemudian cuitan ini disembunyikan pihak Twiiter.

Viralnya video atau foto yang memicu kerusuhan di Amerika, sejatinya bukan peristiwa pertama di era imperium digital ini. Adalah peristiwa penembakan mati terhadap gadis belia Iran, Neda Agha Soltan, sebagai yang pertama.

Kala itu, 22 Juni 2009, Neda tengah berada di kerumunan massa pengunjuk rasa yang memprotes pemilu Iran. Sebutir peluru meluncur kencang, menembus tubuh Neda.

Kematian tragis Neda itu diabadikan oleh kamera ponsel pengunjuk rasa lain. Data digital video penembakan Neda itu dikirim oleh pemilik via email ke temannya di Belanda.

Video Neda selanjutnya diunggah di sebuah situs web Belanda. Dalam hitungan jam, video Neda menembus batas negara, viral hingga Los Angeles, New York, hingga Wina, Austria.

Hari berikutnya, video Neda yang sekarat diterjang peluru, tersiar di hampir semua televisi di seantero benua, dari Asia, Amerika, Eropa hingga Australia. Peristiwa viralnya video penembakan Neda di Iran ini, kemudian memunculkan istilah atau term yang oleh Anna Reading (2011) disebut sebagai Globital (globalisasi dan digitalisasi).

Anna Reading dalam artikelMemory and Digital Media: Six Dynamics of the Globalital Memory Fieldmenuturkan, kesaksian digital (khususnya pada viralnya video penembakan Neda) harus dipahami sebagai kumpulan memori yang dinamis dan melibatkan transmedial (media transnasional), globalisasi, konektivitas dan mobilisasi seluler. Kesaksian digital mampu melintasi (batas), mengonfigurasi ulang, dan memperluas bineri yang sudah mapan seperti organik dan anorganik, pribadi dan bersama, digital dan analog, individu dan organisasi media, lokal dan global.

Artinya, jika sebuah video peristiwa, terutama tentang isu sensitif berkaitan dengan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), sangat berpotensi memicu krisis. Dalam kasus Floyd di Amerika, kesaksian digital terbukti memanaskan suhu di 40 kota pada 15 negara bagian.

Rasionalitas warga Amerika seketika lenyap. Toko sepatu, peralatan musik, hingga gerai mobil Mercedez Benz pun dijarah tanpa tersisa.

Arab spring

Kerusuhan rasial Amerika, sementara ini memang tidak (atau belum) berdampak pada pemakzulan Trump, sebagaimana yang terjadi pada rezim di Tunisia yang mengawali Revolusi Musim Semi di jazirah Arab, yang dikenal sebagai Arab Spring. Tapi bisa jadi, kerusuhan rasial yang mengendarai video viral Flyod ini merontokkan popularitas dan elektabilitas Trump pada Pemilu AS 2020 ini.Waktu yang akan membuktikan.

Apapun, viralitas video Floyd ini, menjadi kajian yang menarik bagi akademisi yang menggeluti studi media baru. Kerusuhan rasial Amerika, menjadi referensi tambahan dalam kajian media baru.

Dalam bukuNetworks of Outrage and Hope(2012), sosiolog Manuel Castells mengintrodusir istilahmass self-communication(komunikasi massa-mandiri), yaitu suatu pola komunikasi yang menggunakan internet dan jaringan nirkabel, sebagai platform komunikasi digital.

Disebut “komunikasi massa” karena proses transmisi pesan “dari banyak ke banyak”, yang berpotensi menjangkau penerima beragam, dan terkoneksi jaringan tanpa akhir, yang mentransmisikan informasi digital kepada lingkungan sosial terdekat hingga ke seluruh dunia. Disebut “komunikasi (massa)-mandiri” karena produksi pesan secara otomatis dilakukan oleh pengirim (pesan), penunjukkan penerimanya bersifat “langsung-mandiri” dan pengambilan pesan dari jaringan komunikasi “dipilih-sendiri”.

Castells menekankan, komunikasi massa-mandiri ini berbasis jaringan horisontal, yaitu komunikasi interaktif, yang umumnya sulit dikendalikan oleh negara maupun perusahaan, jika itu di lingkup institusi bisnis. Karena komunikasi massa-mandiri ini menyediakan platform teknologi untuk mengonstruksi otonomitas aktor sosial, bersifat individual maupun kolektif, saling berhadap-hadapannya (vis-à-vis) institusi dalam masyarakat.

Karena itulah pemerintah di negara manapun “takut” menghadapi internet. Itu pula yang menjadi alasan mengapa korporasi memiliki hubungan “benci tapi rindu” dengan internet, dan mencoba meraih keuntungan dengan membatasi aspek ‘kebebasan’, misalnya mengendalikan berbagifiledan jaringanopen source(2012:7).

Fenomena munculnya komunikasi massa-mandiri, yaitu penggunaan internet berikut berbagai layanannya, pada lapangan sosial, politik dan ekonomi, digambarkan Castells pada aneka peristiwa di belahan negara Utara maupun Selatan, dari peristiwa bakar diri pedagang sayur/buah di Tunisia yang menumbangkan diktator Presiden Ben Ali, hingga tumbangnya PM Islandia.

Krisis keuangan global yang melanda Eropa dan Amerika pada 2011, juga diamplifikasi menjadi krisis politik oleh apa yang disebut Castells sebagai “gerakan sosial berjaringan” (networked social movements) melalui pola komunikasi massa-mandiri itu. Saat itu, terjadi gejolak sosial politik yang dipicu faktor ekonomi di Spanyol, Yunani, Portugal, Italia, Israel dan Amerika (Castells 2012, 8).

Sebagaimana diketahui, Presiden Tunisia Ben Ali, diktator yang berkuasa 23 tahun, tumbang dan melarikan diri ke Arab Saudi. Tumbangnya sang diktator, dipicu aksi bakar diri seorang pemuda pedagang buah/sayur bernama Mohamed Bouazizi, yang melakukan aksi bakar diri di pasar, karena dihimpit ekonomi.

Aksi bakar diri Bouazizi, menjadi video viral di seantero negeri, hingga memicu krisis politik di negara kawasan mediterania itu. Setelah Presiden Ben Ali kabur, menjadi inspirasi bagi gejolak politik di negara lain di kawasan Arab, seperti Mesir, Libya, Yaman dan Suriah. Hingga 2020 ini, sisa-sisa Arab Spring masih menjadi residu politik di Suriah dan Libya.[]

*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id.