Bernhard Limbong

Praktisi Hukum Agraria, Doktor Ilmu Pertanahan Universitas Padjajaran

SEJAK April 2016 lalu, beberapa media massa nasional sempat ramai memberitakan soal bank tanah, dari pengertiannya hingga tujuan Bank Tanah itu sendiri. Wajar, karena istilah Bank Tanah cukup asing di telinga orang Indonesia, karena memang kita belum pernah menerapkannya. Pemberitaan ini muncul terkait pengalokasian anggaran untuk pendirian dan operasi Bank Tanah dalam Rancangan APBN-Perubahan 2016, diperkirakan melebihi Rp2,5 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menyatakan bank tanah ini nanti berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) dan akan memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, terutama untuk proyek yang masuk kategori prioritas.

Bila benar wacana ini terwujud, kita patut menyambut baik kehadiran Bank Tanah. Banyak manfaat Bank Tanah bagi persoalan pertanahan di negeri ini, salahsatunya dapat menyelesaikan persoalan mafia tanah.

Lebih lengkap soal manfaat bank tanah tidak akan saya bahas disini, sudah banyak referensi dan berita mengenai manfaat dan tujuannya. Namun, yang menggelitik untuk diperbincangan adalah soal anggaran yang disiapkan.

Tidak dipungkiri, bank tanah memang memerlukan biaya kuat dalam pengoperasiannya, karena salah satu tugasnya adalah mengakuisisi tanah publik untuk penggunaan masa depan sesuai master plan pembangunan.

Sebagai contoh, proyek pembangunan Listrik 35.000 Mw yang dilakukan negara saat ini tertunda, masalahnya adalah pembebasan lahan. Ke depan, ketika ada bank tanah, jauh sebelum proyek digelar pembebasan lahan sudah dilakukan. Artinya, pembebasan lahan bukan lagi bagian dari tahap proyek pengerjaan, melainkan tugas bank tanah yang dilakukan jauh hari sesuai master plan. Karena itu memerlukan biaya besar dalam operasional bank tanah.

Meski begitu, untuk mendapatkan manajemen pertanahan yang baik bukan berarti kita harus memaksakan diri, menggelontorkan anggaran yang besar dari APBN.

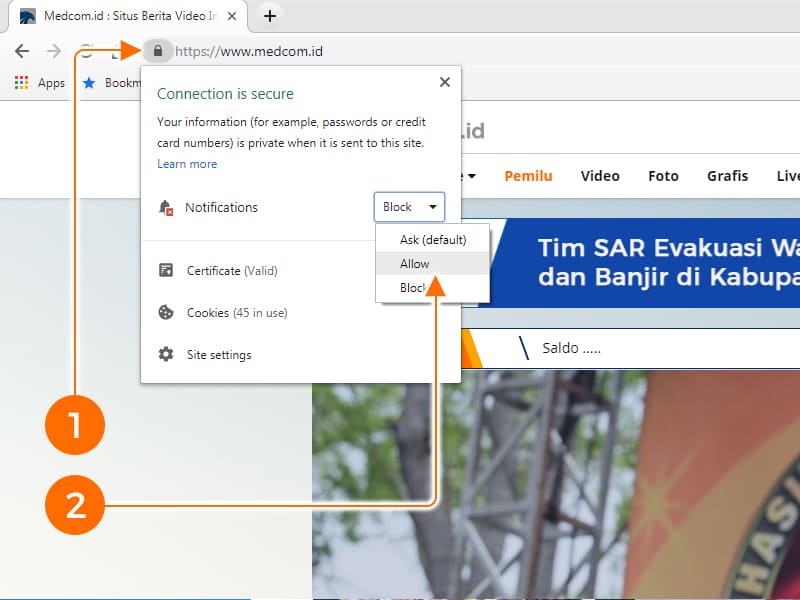

Pilihan untuk membiayai bank tanah bervariasi. Dalam praktik di beberapa negara, kegiatan bank tanah dibiayai dengan memanfaatkan pungutan pajak properti yang dikelola bank tanah. Selain itu, kegiatan bank tanah juga dibiayai hibah dari pemerintah. Di Prancis, misalnya, pajak lokal dipungut untuk membiayai pembelian tanah. Sementara itu, di Belanda, pemerintah kota yang mengelola bank tanah memperoleh pinjaman dari bank umum dan pemerintah pusat untuk membeli tanah.

Dalam konteks Indonesia, skema pembiayaan tersebut dapat diadopsi. Dengan demikian, skema pembiayaan operasional bank tanah, meliputi: anggaran pemerintah (alokasi APBN atau APBD), penerimaan pajak properti, dan pinjaman jangka pendek dan penerbitan obligasi.

Anggaran Pemerintah

Bank tanah dapat memperoleh biaya operasionalnya dari alokasi anggaran umum oleh pemerintah daerah yang berpartisipasi (APBD), departemen atau lembaga (APBN). Pendekatan ini efisien ketika operasi bank tanah menyatu dengan fungsi departemen atau lembaga yang sudah ada.

Dalam hal ini, bank tanah dibuat sebagai badan hukum dengan kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan yang diatur dalam undang-undang, namun kegiatannya dilakukan oleh kantor-kantor yang ada dan pegawai pemerintah daerah.

Namun demikian, alokasi dana APBN dan APBD untuk kegiatan bank tanah tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Ketika pemerintah menghadapi tekanan fiskal yang signifikan, tentu tidak mudah bagi pemerintah untuk mengeluarkan dana membiayai kegiatan bank tanah.

Penerimaan Pajak Properti

Mengembalikan sebagian dari pajak properti yang dihasilkan oleh kegiatan bank tanah dapat memberikan pendanaan langsung jangka panjang ke bank tanah.

Dalam konteks Indonesia, ada dua jenis pajak yang dapat dioptimalkan bank tanah untuk membiayai pelaksanaan kegiatannya, yakni: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pinjaman

Selain penerimaan dana dari alokasi anggaran pemerintah dan penerimaan pajak properti, pembiayaan operasional bank tanah juga dapat diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan penerbitan obligasi. Bank tanah dapat mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan (bank) jangka panjang dengan kredit lunak.

Bank tanah juga dapat mengajukan pinjaman untuk memperoleh dana untuk melakukan kegiatan perbaikan dan rehabilitasi properti kepada pihak swasta. Dalam hal ini, bank tanah dapat melakukan kerja sama degan investor swasta.

Selain tiga skema pembiayaan tersebut, bank tanah juga dapat memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), baik dari BUMN dan BUMD meupun sektor swasta.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan bank tanah mendapat dukungan dana hibah, baik dari lembaga donor domestik maupun lembaga donor internasional. Bentik hibah ini tak mengharuskan bank tanah mengembalikan pembiayaan yang diberikan, biasanya cukup dengan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Hibah pun belum tentu berbentuk modal atau dana cash, tetapi bisa juga tenaga ahli dan manajemen, maupun alih teknbologi, bisa berasal dari satu negara (bilateral) dan dapat juga regional atau internasional (multilateral). Misalnya, lembaga-lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti UNDP, FAO, WHO, dll.

Intinya, bank tanah memang mutlak dibutuhkan bangsa kita untuk memastikan ketersediaan tanah untuk keperluan tertentu, namun jangan sampai APBN terkuras karena bank tanah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Lampung ruas Sabah Balau Lampung Selatan, Lampung. Ruas JTTS di Kilometer 72 dan 80 yang ditarget selesai sebelum Lebaran 2016 masih terkendala pembebasan lahan sepanjang 3,3 kilometer. (ANTARA FOTO/Tommy Saputra) ()