Beberapa kali pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Berulang kali pula kebijakan itu mendapat kritikan masyarakat. Lantaran kenaikan BBM pasti dan selalu diikuti dengan inflasi alias kenaikan harga barang dan jasa secara serentak di sektor sektor lain, yang tentunya memberatkan masyarakat sebagai konsumen.

Kebijakan kedaulatan energi seyogianya dimulai dari pembenahan, evaluasi, dan penataan ulang seluruh hal fundamental. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto pernah mengkritik kebijakan pengadaan cadangan energi yang masih lemah. Indonesia masih sangat tergantung pada bahan bakar fosil. Sementara bahan bakar fosil terbatas dan tidak dapat diperbarui. "Tapi bahan baku fosil itu digali terus, digali terus," ujar Agus di Jakarta, Kamis (20/1/2016).

Mestinya, pemerintah lebih serius memperhatikan potensi energi baru terbarukan (EBT). Ada energi panas bumi (geothermal) yang seharusnya bisa dimanfaatkan dan dikelola pemerintah. Energi panas bumi diyakini bisa menjadi salah satu upaya kemandirian energi. "Energi panas bumi baru termanfaatkan lima persen. Kita harus betul-betul menguatkan ini," kata Agus. Pakar energi sekaligus Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Nasdem Kurtubi menuturkan bahwa pemerintah telah membuat rancangan besar energi nasional yang dituangkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Namun, proyek EBT senantiasa terbentur kendala dana investasi, infrastruktur, dan teknologi yang belum memadai.

Kondisi listrik yang masih 'byar pet' di Indonesia juga merupakan faktor penyebab ketertinggalan dalam persaingan industri. Di beberapa daerah, fasilitas listrik tersedia tak mencukupi untuk kebutuhan industri. Upaya menarik investor untuk membangun sentra-sentra industri baru pun menjadi tugas berat bagi para kepala daerah.

Wakil Ketua Komtap Bidang Energi Baru Terbarukan dan Lingkungan Hidup (EBTLH) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Bob Soelaiman Effendi, menyebut kondisi semacam ini adalah ironi sekaligus gambaran umum atas pertumbuhan manufaktur (non-migas) yang mandek.

Fakta deindustrialisasi yang terjadi selama 15 tahun terakhir, di mana kontribusi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merosot terus, mestinya menjadi cambuk yang mendesak pemerintah agar mengevaluasi sistem dan pengelolaan energi di negeri ini.

"Pemerintah telah sesat pikir soal ini," ujar Bob saat berbincang dengan medcom.id di kawasan Pejaten, Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Ia menjelaskan, sejak reformasi bergulir, hampir semua pemerintahan mengenjot pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah. Bukan menumbuhkan sektor industri yang sudah jelas lebih berkelanjutan.

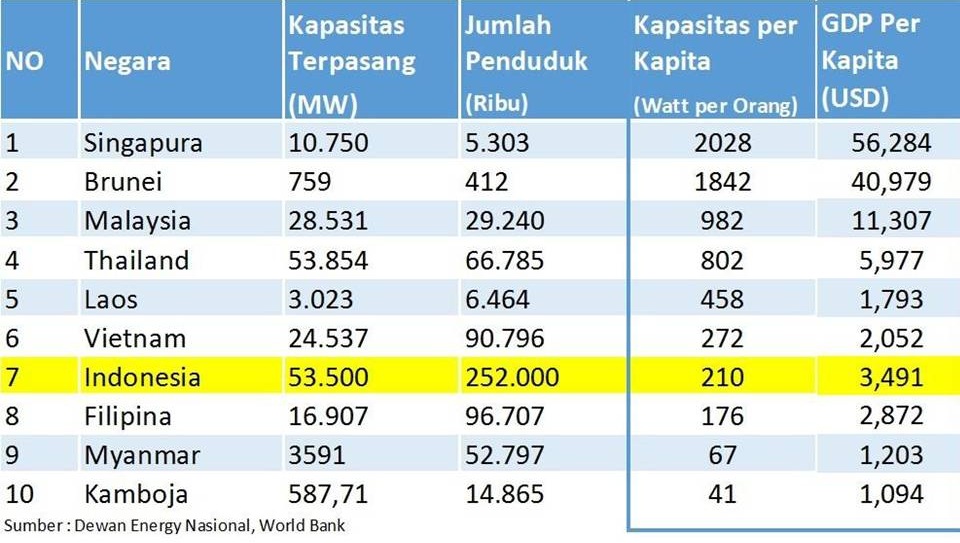

Padahal, ketersediaan listrik dengan tarif rendah merangsang pertumbuhan industri. Lebih dari itu, korelasi antara konsumsi listrik dan produk domestik bruto (PDB) per kapita adalah linear alias berjalan beriringan. Secara umum, PDB diketahui sebagai suatu indikator kemakmuran suatu negara yang dihitung berdasarkan pendapatan nasional.

Sebagaimana diketahui, peningkatan kemakmuran dibutuhkan untuk menyeimbangkan pertumbuhan populasi. Jika tidak faktor peningkatan kemakmuran, populasi yang cukup meroket malah meningkatkan kesenjangan sosial. Nah, pada sisi lain, persepsi tentang kemakmuran suatu bangsa kini bergantung pada kekayaan energi.

"Kwh per kapita. Ini teori umum. Kesejahteraan tergantung dengan energi. Menurut ekonom Roger Andrew, setiap konsumsi 1 kwh memberikan kontribusi USD4 sampai USD5 terhadap PDB per kapita. Jadi, listrik sebagai motor pertumbuhan ekonomi," kata Bob.

Studi menyebutkan bahwa PDB dan pertumbuhan ekonomi yang pesat sering dialami oleh negara-negara dengan populasi yang cukup tinggi. Contohnya, Amerika Serikat yang memiliki populasi yang cukup tinggi dengan jumlah lebih dari 320 juta jiwa memiliki PDB USD18 triliun. Orang awam pun paham AS adalah negara maju dan superpower di bidang ekonomi dan politik dunia.

Selain itu, negara dengan populasi tinggi yang menjadi raksasa ekonomi juga adalah Tiongkok (1,38 miliar jiwa) dengan PDB sekitar USD11 triliun dan India (1,34 miliar jiwa) dengan PDB sebesar USD2 triliun. Dan yang mencengangkan, Tiongkok dan India menyumbang hampir 40% dari terhadap pertumbuhan kemakmuran global selama dekade terakhir.

Meski merupakan negara dengan populasi terbesar di dunia, namun dengan laju perkembangan ekonomi yang amat pesat, Tiongkok berhasil mengubah taraf hidup sebagian besar penduduknya agar keluar dari kemiskinan dan menuju kemakmuran. Seiring dengan itu, Negeri Tirai Bambu ini telah berkontribusi hingga 19% atas pertumbuhan kemakmuran global dalam kurun sepuluh tahun belakangan. Hal ini disebabkan langkah Tiongkok yang mengubah strategi ekonominya agar dapat lebih berkiprah dalam perdagangan internasional.

Demikian pula India, pemerintah negara berpenduduk terbanyak kedua di dunia ini telah membuat gebrakan dalam kebijakan perekonomiannya demi menyejahterakan lebih banyak rakyatnya, melepaskan mereka dari jeratan kemiskinan dan mengangkatnya ke ranah kemakmuran. Selama satu dasawarsa terakhir, peningkatan kesejahteraan India menyumbang 20% terhadap pertumbuhan kemakmuran global.

Tidak dapat disangkal, kontribusi manufaktur (industri non-migas) merosot terus dari 29,0% pada 2001 menjadi 20,7% pada 2016. Dampaknya inflasi dan jumlah pengangguran. Daya beli masyarakat pun menurun. Padahal, untuk sebuah negara dengan PDB di bawah USD7.000, seharusnya kontribusi manufakturnya dikisaran 30% - 40%.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari hal ini. Dalam rapat terbatas kabinet pada 9 Juni 2015, Jokowi mengatakan, "pertumbuhan ekonomi kita hendaknya menekankan produktivitas dan didukung industri yang kuat. Jangan sampai berbasis konsumsi. Nilai tambah itu ada di sisi produksi dan pengembangan industri dalam negeri."

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari hal ini. Dalam rapat terbatas kabinet pada 9 Juni 2015, Jokowi mengatakan, "pertumbuhan ekonomi kita hendaknya menekankan produktivitas dan didukung industri yang kuat. Jangan sampai berbasis konsumsi. Nilai tambah itu ada di sisi produksi dan pengembangan industri dalam negeri."

Pemerintah pun berupaya mengerek pertumbuhan industri. Target Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), pada 2025, kontribusi manufaktur terhadap PDB harus mencapai 23,26%, dan pada 2035 sebesar 29,09%. Rencana ini diejawantahkan dalam PP Nomor 14 tahun 2015.

Tapi, bagaimana manufaktur bisa tumbuh tanpa ketersediaan listrik berskala besar dan tarif yang terjangkau?

Mantan Menteri Perindustrian Saleh Husein pernah menyampaikan, “apabila penyediaan dan kontribusi energi tersebut terlambat dilakukan, Indonesia akan terjebak dalam middle income trap di kurun waktu 2020-2030.”

Baca: Mendorong Target Proyek 35.000 MW Tercapai

Baca: Jebakan Middle Income dan Kesadaran Energi

Lantas, dapatkah Pemerintah menjamin ketersedian listrik? Dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang kemudian diterjemahkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pengadaan listrik 35.000 MW menjadi target hingga 2019. Atau, pada 2025 tercapai 138.000 MW.

Pun dalam sidang paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) dan rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, 5 Januari 2017 lalu, Presiden Jokowi meminta kepada Menteri ESDM dan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk membuat cetak biru pembangunan pembangkit listrik yang tidak bergantung pada energi fosil.

Namun, lagi-lagi kebijakan tersebut ditanggapi dengan nada pesimistis. "Sulit," kata Bob.

Selain biayanya mahal, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam proyeksinya pun menyatakan EBT sulit memenuhi target kontribusi penyediaan energi nasional. “Ironisnya, batu bara menjadi andalan dalam kebijakan energi dan PP No. 79/2014. Kini EBT,” imbuh Bob.

Ia menegaskan, perencanaan energi nasional perlu ditata ulang. Salah satunya, mempertimbangkan teknologi pembangkit listrik yang mampu menghasilkan daya berskala gigawatt plus tarif murah. "Dan hal itu hanya dapat diberikan oleh teknologi nuklir."

Regulasi pendukungnya juga sudah ada, yakni PP No.14/2015 tentang RIPIN. Disebutkan, PLTN sebagai komponen strategis dalam pembangunan industri nasional. Harapannya, dapat dibangun sebelum 2019 dan beroperasi pada 2025. Dengan kata lain, menjadi energi primer.

"Buku putih Kementerian ESDM 'PLTN 5.000 MW' sudah ada. Tapi tidak dipublikasi. Masih saja merujuk pada PP No.79/2014 yang menyiratkan PLTN bukan utama. Ini politisasi nuklir," papar Bob.

Baca: PLTN Pilihan Terakhir Pembangkit Energi Indonesia

Lebih jauh, Bob menduga ada kartel energi, utamanya batu bara, yang mengintervensi Kementerian ESDM. "Saya menduga masih banyak orang anti nuklir di sana (Kementerian ESDM)."

Bahkan, Bob yang juga Ketua Masyarakat Energi Thorium Indonesia, mengaku pernah diintimidasi orang-orang tak dikenal. Pasalnya, dirinya gencar menyuarakan penyelamatan energi nasional melalui teknologi nuklir.

Pakar energi Kurtubi pun berpendapat sama. Kepada tim Telusur medcom.id, dia menyampaikan kekecewaannya terhadap Dewan Energi Nasional. “Padahal kita punya dasarnya. Saya kecewa dengan keputusan Dewan Energi Nasional yang memutuskan nuklir dikesampingkan,” ucapnya, Selasa (17/1/2017).

Baca: Nuklir, Energi Baru Potensial yang Dikesampingkan

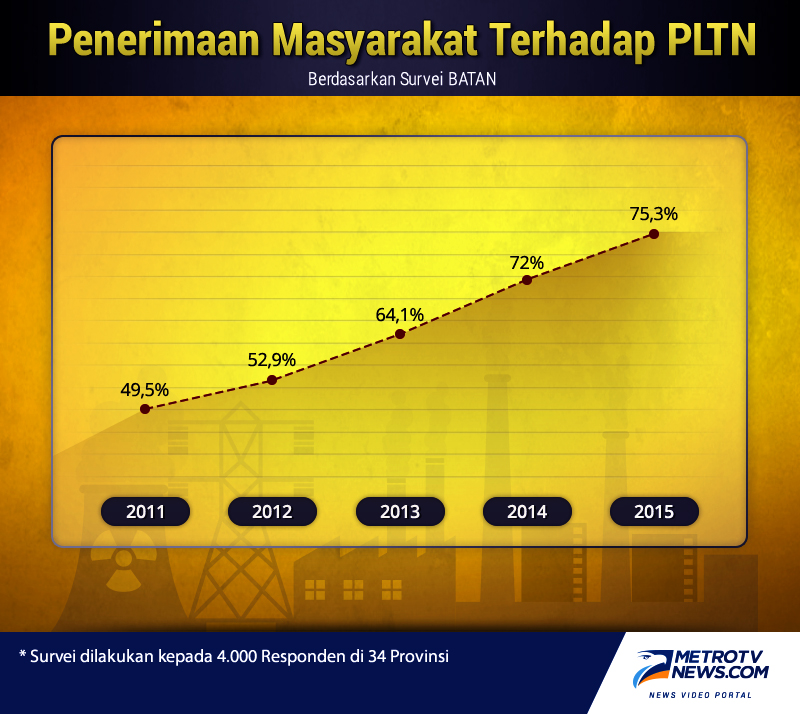

Diterima masyarakat

Sederet momok tentang PLTN yang kadung muncul di tengah masyarakat, kerap menjadi alasan dikesampingkannya teknologi ini. Padahal, banyak negara di dunia yang sudah meninggalkan PLTU (batu bara) dan beralih ke teknologi nuklir.

Bob menyebutkan, Tiongkok telah memulai proyek pembangunan PLTN berbasis Thorium berdaya 100 MW untuk dioperasikan pada 2020 nanti. India bahkan berencana agar kebutuhan listriknya dipenuhi PLTN berbasis Thorium pada 2050 nanti. Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia (populasi lebih dari 260 juta jiwa), mestinya bisa mengikuti langkah Tiongkok dan India yang revolusioner di sektor energi tersebut. Apalagi, Tiongkok dan India pun kini telah berhasil keluar dari jebakan negara berkembang dengan pendapatan menengah dan kian melangkah masuk dalam jajaran negara maju di dunia.

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan, sejumlah negara telah berhasil mengatasinya. Di negara berkembang seperti Bangladesh, India, Turki, misalnya. "Ada suatu keputusan politik yang kuat dari pemerintahnya," ujarnya kepada medcom.id, Jumat (20/1/2017).

Tapi ada pula yang gagal. Djarot mencontohkan Vietnam. "Karena ganti rezim, perdana menteri, akhirnya keputusannya berubah. Tadinya pro PLTN menjadi tidak," ujarnya.

Di Indonesia, kata Djarot, dahulu masyarakat banyak yang menolaknya. Kini tidak lagi. Sebagian besar sudah menerima kehadiran PLTN. Terbukti dalam survei yang diinisiasi BATAN kepada 4.000 responden di 34 Provinsi, hasilnya, 77,53% dukung pembangunan PLTN.

“Ada dambaan dari masyarakat untuk tidak ada pemadaman, murah, dan bisa membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya. Ya. Bagi masyarakat umum dan pelaku industri, tarif listrik kita masih dianggap terlalu tinggi.

Secara harga, bila dibandingkan dengan Thailand, Malaysia dan Singapura, tarif kita memang lebih murah. Tetapi, bila diukur terhadap daya beli masyarakat (PDB per kapita), tergolong mahal. Wajar, PDB Thailand, Malaysia dan Singapura lebih baik dari Indonesia. Jadi, penduduknya pun tidak merasa terbebani.

"Ini yang menyebabkan industri Indonesia tidak memiliki daya saing di global. Makanya indeks daya saing kita terus merosot," ujar Bob. PLTN, sambungnya, bisa menghadirkan tarif yang lebih murah.

Djarot pun mengakuinya. Meski investasi awal untuk PLTN bisa tiga kali lipat dari pembangunan PLTU, tapi bila sudah beroperasi lebih ekonomis.

"PLN pernah menghitung, sekitar USD6-8 sen per Kwh. Bisa lebih murah dibanding PLTU," ucap Djarot. Apalagi bila dibandingkan dengan pembangkit listrik EBT. “PLTN jauh lebih murah.”

Mengapa? Karena PLTN dapat menghasilkan daya yang jauh lebih besar. "Bisa terus menerus hidup selama dua tahun tanpa ganti bahan bakar. Harganya tidak terpengaruh dengan fluktuasi energi fosil," ujar Djarot.

Apalagi sekarang mineral radioaktif Thorium (baca: Langkah Revolusi Energi) menjadi wacana baru untuk mengganti bahan bakar uranium pada PLTN. Kelebihannya, lebih aman dan efisien. "Hanya saja teknologi itu belum pernah diuji untuk skala komersial," ujarnya.

Meski demikian, kajian dan penelitian Thorium sudah dimulai oleh BATAN. "Dari situlah kita kelak menggunakan thorium," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News