Kasus TY berawal dari hubungan bisnis perusahaan TY dan NW yang bergerak di bidang furnitur, sejak 2012. Namun dalam proses kerja sama, muncul dugaan tindak pidana penggelapan.

TY sudah sudah menjalani persidangan sebanyak 19 kali sejak Rabu 13 Maret 2019. Dia mengklaim harusnya permasalahan ini masuk dalam perkara perdata. Belakangan, ia heran kasusnya malah diseret ke ranah pidana.

Namun TY meyakini NW tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) melaporkannya ke aparat penegak hukum. Sebab, NW bukan lagi bagian dari perusahaan tersebut. Laporan NW diyakini tidak sah dan tidak memiliki kualitas mewakilkan PT MPFI dikarenakan telah mengundurkan diri dari PT MPFI per tanggal 31 Maret 2018. Sedangkan berita acara pemeriksaan (BAP) NW diambil pada tanggal 24 April 2019 atau setelah dia keluar dari PT MPFI.

NW, kata TY, semula menolak mengakui sudah mengundurkan diri dari PT MPFI. Namun pengakuan itu muncul setelah surat pengunduran diri yang ditulis tangan olehnya sendiri diperlihatkan di muka sidang.

Kemudian para direksi PT MPFI yang sah dan aktif, mencabut laporannya ke penegak hukum. Sebelumnya NW membuat laporan polisi mengatasnamakan kuasa dari PT MPFI. Padahal NW sama sekali tidak pernah melakukan rapat direksi soal pelaporan ini. Praktis tidak ada pihak yang menjadi korban atas kasus dugaan penggelapan oleh TY.

Kamis 22 Agustus 2019, perkara TY kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Malam itu, sidang TY beragendakan pembacaan pledoi.

Suasana persidangan TY beragendakan pembacaan Pledoi. (M Rodhi Aulia).

Dalam sidang, TY mengungkapkan semua kejanggalan kasusnya. Termasuk, tuduhan melakukan penggelapan pada Jumat 28 Maret 2014 pukul 15.00 WIB di Gedung Intiland Tower, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32, Jakarta Pusat. TY menegaskan pada waktu yang disebutkan, ia berada di kediaman pribadinya di Jakarta Utara melaksanakan sesi pemotretan keluarga.

"Perkara ini sudah cacat hukum sejak awal. Dimulai dari tidak sahnya kedudukan hukum pelapor

yang mengaku sebagai kuasa korban, sehingga akhirnya korban sebenarnya sendiri mendatangi penyidik dan mencabut laporan polisi tersebut namun tidak ditanggapi oleh penyidik," kata TY dalam nota pembelaannya (pledoi).

TY menyesalkan laporan NW yang tidak memiliki kedudukan hukum itu terus bergulir hingga pengadilan. Di pengadilan pun ia menemukan berbagai kejanggalan lagi. TY menyebut NW menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti di pengadilan. Namun TY meyakini para saksi dan alat bukti tersebut tidak sah, karena sejak awal kedudukan NW sendiri sudah tidak sah sebagai pelapor.

Surat dakwaan berganda

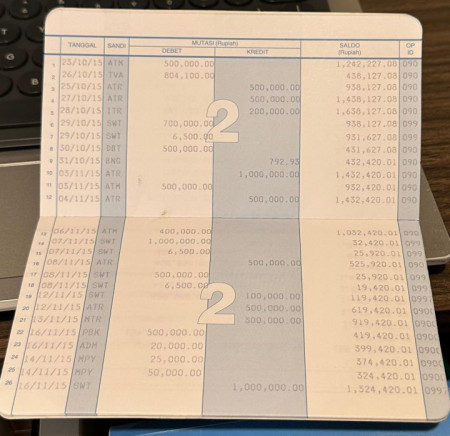

Medcom Files mendapat surat dakwaan TY. Kami coba menggali kejanggalan-kejanggalan yang disebutkan TY. Dari penelusuran kami, ada empat versi surat dakwaan atas nama TY dalam satu kasus yang sama.Pertama, surat dakwaan tidak bertanggal, tidak bernomor, dan tidak bertanda tangan. Kedua, di halaman 2 dalam Putusan Sela, Nomor Surat Dakwaan: PDM-24/JKPS/12/2018 dan tertanggal 31 Desember 2018.

Versi ketiga, di halaman 35 dalam Putusan Sela, Nomor Surat Dakwaan: PDM-24/JKPS/12/2018 dan tertanggal 21 Januari 2019. Sementara versi keempat, Nomor Surat Dakwaan: PDM-24/JKTPS/1/2019, dan tertanggal 21 Januari 2019.

Adanya berbagai versi surat dakwaan tersebut membuat TY kebingungan. Ia menduga pihak penegak hukum yang menyusun dakwaan itu kelelahan atau mengalami tekanan-tekanan dari pihak tertentu.

TY melanjutkan, keganjilan lainnya adalah keterangan para saksi yang meringankannya sebagai terdakwa tiba-tiba hilang dalam surat tuntutan. Padahal empat saksi itu hadir dan telah dimintai keterangan dalam persidangan terdakwa.

Dalam surat tuntutan itu malah muncul nama saksi diduga fiktif. Pasalnya kata TY, saksi tersebut tidak pernah hadir dan memberikan keterangan dalam persidangan.

"Bahwa dengan mendudukkan terdakwa di kursi persidangan ini, merupakan suatu grand design kriminalisasi pemaksaan pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab," kesal TY.

TY berharap kepada majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Saifudin Zuhri menindaklanjuti pledoinya. Ia meminta majelis menyatakan dirinya tidak bersalah dari tuntutan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Usai menyampaikan pledoinya, majelis hakim memutuskan pembacaan vonis dilakukan pada Rabu 11 September 2019. Sementara itu, pihak penuntut tetap pada pendirian semula, meski terdakwa merasa banyak kejanggalan.

Catatan Ombudsman

Kasus yang dialami TY, diduga mengkonfirmasi bagian kecil yang pernah diungkapkan Ombudsman. Sepanjang 2018, Ombudsman menerima banyak pengaduan dugaan maladministrasi para penegak hukum.Terkait kepolisian, Ombudsman mencatat 675 laporan. Sebanyak 56 persen di antaranya pengusutan kasus yang berlarut alias tidak ada kepastian waktu.

Kemudian pengaduan masyarakat terhadap lembaga kepolisian itu juga terkait penyimpangan prosedur (16 persen), tidak memberikan pelayanan (10 persen), tidak kompeten (7 persen), dan penyalahgunaan wewenang (4 persen).

"Selain itu permintaan imbalan uang barang dan jasa (2 persen), tidak patut (2 persen), berpihak (1 persen), dan lainnya (2 persen)," kata Anggota Ombudsman Adrianus Meliala di Gedung Ombudsman, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 21 Desember 2018.

Anggota Ombudsman Adrianus Meliala di Gedung Ombudsman. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga).

Kemudian terkait kejaksaan, Ombudsman menerima pengaduan sebanyak 82 laporan sepanjang 2018. Pengusutan kasus yang lamban juga mendominasi pokok pengaduan tersebut.

Sementara terkait lembaga peradilan, Ombudsman mencatat 172 laporan. Rata-rata pokok pengaduannya seputar pengiriman salinan putusan yang lamban, proses penanganan perkara, dan ketidakjelasan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad mengaku kerap mendengar dugaan mafia dalam penegakan hukum atau peradilan. Padahal sudah diantisipasi dengan beragam cara.

"Mafia peradilan itu kosa kata yang telah berlangsung puluhan tahun lalu. Tetapi kan tidak pernah terungkap, terbukti dan tidak pernah membuat jera. Misalnya sudah berapa banyak jaksa yang ditangkap, panitera yang ditangkap, dan hakim yang ditangkap dari level PN hingga Mahkamah Konstitusi. Tetapi faktanya dugaan jual beli pasal, dakwaan, jual beli tuntutan dan jual beli putusan, aromanya masih tercium semakin kencang, dan itu rumor tidak bisa dielakkan," kata Suparji kepada Medcom Files di kawasan Jakarta Selatan, Jumat 25 Agustus 2019.

Ia menjelaskan idealnya setiap kasus saat mulai dilaporkan seharusnya aparat memerhatikan legal standing atau kedudukan hukum pelapor. Kemudian jenis tindak pidana yang dilaporkan.

Jika melaporkan atas nama perusahaan, seharusnya direksi sah atau pihak yang diberi kuasa. Semua orang tidak bisa melaporkan atas nama perusahaan, karena melanggar Undang-undang korporasi nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

"Itu yang menjadi dasar apakah laporan itu bisa diterima, ditindaklanjuti, atau tidak," kata dia.

Kemudian jika pelapornya memiliki kedudukan hukum, maka aparat harus meneliti dan mencemati apakah unsur-unsur pidananya terpenuhi atau tidak. Jika terpenuhi, aparat bisa menindaklanjutinya dengan melimpahkan ke tahap selanjutnya.

Namun jika sebaliknya, tidak tepenuhi unsur-unsur pidana dan syarat lainnya, aparat harus menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3). Selain itu aparat perlu memerhatikan jenis kasus.

"Misalnya sebuah kasus yang bermula dari perkara perdata. Ada sebuah perusahaan, distributor atau supplier. Polisi harus memerhatikan bagaimana konstruksi kasus itu, apakah perdata atau pidana. Misalnya terlapor tidak sesuai perjanjian, terlambat, itu kategorinya wanprestasi dan itu tidak bisa dipidanakan" terang dia.

Pun halnya jika sampai masuk pengadilan. Majelis hakim harus memerhatikan apakah dakwaan yang dibacakan penuntut memenuhi syarat formil atau tidak. Artinya dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap.

"Lengkap itu tidak boleh salah tanggal, salah identitas dan lain-lain. Jika tidak memenuhi syarat formil, itu akan menyebabkan dakwaan itu tidak bisa diterima," katanya.

Suparji menjelaskan normatifnya majelis hakim bisa langsung menghentikan jika tidak memenuhi syarat formil. Tapi itu jarang terjadi dan majelis biasanya tetap melanjutkan hingga putusan akhir.

Pasalnya, majelis memiliki kemerdekaan dan kekuasaan untuk mengambil suatu putusan, yang berdasarkan keyakinan. Tentunya keyakinan itu berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta persidangan.

Ia menambahkan durasi persidangan sudah diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 bahwa perkara di PN maksimal lima bulan. Karena asas hukum itu: murah, cepat dan sederhana.

Uniknya, surat edaran itu tidak selalu diindahkan karena faktor teknis atau lainnya. Apalagi persidangan itu tidak diketahui dan tidak dipantau publik secara luas.

Suparji menambahkan, fakta persidangan juga kerap diabaikan dalam tuntutan. Bagi Suparji itu ironi sekaligus sah-sah saja, karena penuntut pasti ingin memperkuat dakwaannya dengan mencari fakta yang menguntungkan pihaknya saja.

Kecuali penuntut memasukkan saksi fiktif ke tuntutan. Itu mutlak tidak boleh dilakukan karena dasar pembuktian itu berdasarkan fakta persidangan dan lain-lain yang sah.

"Kita buktikan saja, bersalah atau tidak," tutup Suparji.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News