medcom.id, Jakarta: 'Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani'. Semboyan itu lekat di telinga Bangsa Indonesia, khususnya bagi pelaku pendidikan.

Sederhana namun penuh makna. Arti semboyan tersebut adalah: Ing Ngarsa Sung Tulada (di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik), Ing Madya Mangun Karsa (di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide), dan Tut Wuri Handayani (dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan).

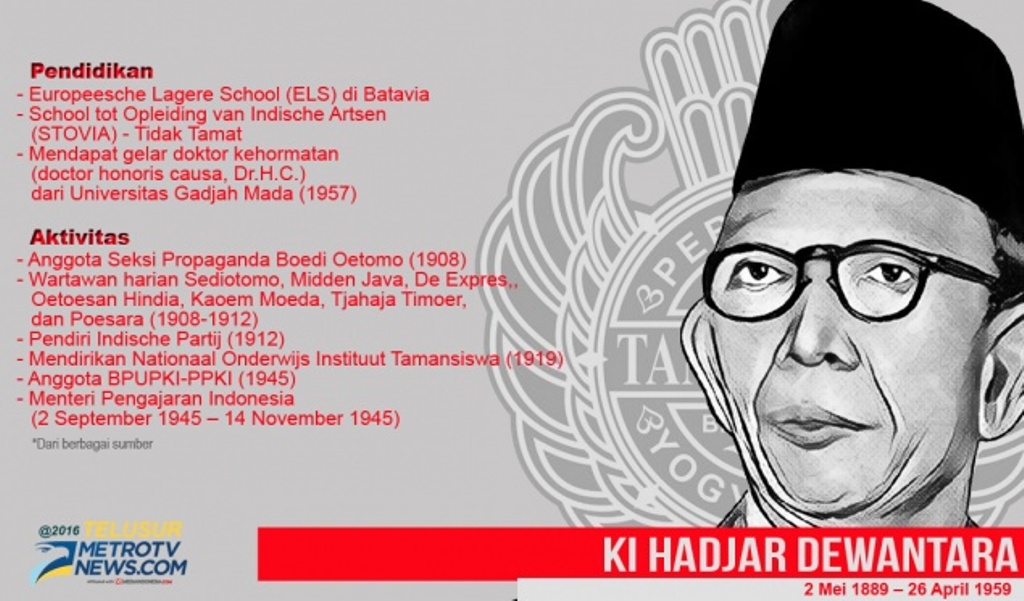

Ya, Ki Hadjar Dewantara. Sosok yang mendengungkan semboyan tersebut. Ki Hadjar Dewantara adalah sosok pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia.

Baca: Kebangkitan Nusantara di Tangan Ki Hajar Dewantara

Berdasarkan informasi yang dihimpun berbagai sumber, sebelum tahun 1922, Ki Hadjar Dewantara memiliki nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat.

Soewardi adalah putra dari GPH Soerjaningrat, dan cucu dari Pakualam III. Status sosialnya, tak membuatnya canggung sebagai aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Masa muda Soewardi diisi dengan perjuangan. Dia memilih untuk bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Antara lain; Sediotomo, Midden Java, De Expres, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer, dan Poesara.

Baca: Ki Hadjar Dewantara, Finlandia & Bisnis Pendidikan

Lewat tulisan, Soewardi mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Salah satu saat pemerintah pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi.

Sumbangan itu untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Prancis pada 1913.

Dia kemudian menulis "Een voor Allen maar Ook Allen voor Een" atau "Satu untuk Semua, tetapi Semua untuk Satu Juga". Selain itu, Soewardi juga menulis "Seandainya Aku Seorang Belanda" (judul asli: "Als ik een Nederlander was"). Tulisan itu dimuat dalam surat kabar De Expres pimpinan DD, 13 Juli 1913.

"Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu." begitu bunyi kutipan tulisan tersebut.

Dalam kutipan tulisan menyebut, pemerintah Hindia Belanda menghina Bangsa Indonesia. "Ide untuk menyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya."

Ketajaman tulisan Soewardi tak sampai di situ. Dia juga mengungkapkan sakit hatinya. "Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya".

Sejumlah pelajar menggambar tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantoro saat mengikuti festival mural dalam rangka pesta pendidikan 2016 di Jakarta, Senin (2/5)--ANTARA/Aprillo Akbar

Akibat tulisan Soewardi bersama kedua rekannya, Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo diasingkan ke Belanda (1913). Ketiga tokoh ini dikenal sebagai "Tiga Serangkai".

Diasingkan, bukan berarti nyali Soewardi menciut. Di pengasingan, semangat perjuangannya tak padam. Dia aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia).

Soewardi kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan. Hingga memperoleh Europeesche Akta, suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya.

September 1919, Soewardi kembali ke Indonesia. Kemudian dia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Tiga tahun berselang, dia mendirikan Nationaal Onderwijs Institut Tamansiswa atau Perguruan Nasional Tamansiswa.

Siswa Tarbiyatul Athfal Asih menulis di depan patung Ki Hajar Dewantoro saat mengikuti kurikulum pelajaran luar sekolah di Museum Malang Tempo Dulu, Jawa Timur, Kamis (22/10)--Antara/Ari Bowo Sucipto.

Di usia genap berusia 40 tahun itulah, Soewardi mengganti namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara. Dia menanggalkan gelar kebangsawanan di depan namanya. Itu dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa.

Usai masa penjajahan, Ki Hadjar Dewantara dipercaya masuk dalam kabinet pertama Republik Indonesia. Dia diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia pertama. Di tahun itu pula, ia mendapat gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa, Dr HC) dari Universitas Gadjah Mada.

Atas jasa-jasanya, Ki Hadjar Dewantara dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Sementara hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional (Surat Keputusan Presiden RI no. 305 tahun 1959, tanggal 28 November 1959).

Ki Hadjar Dewantara mengembuskan nafas terakhir diusirnya ke-58 tahun. Dia dimakamkan di Taman Wijaya Brata, Yogyakarta tanggal 26 April 1959.

medcom.id, Jakarta: 'Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani'. Semboyan itu lekat di telinga Bangsa Indonesia, khususnya bagi pelaku pendidikan.

Sederhana namun penuh makna. Arti semboyan tersebut adalah: Ing Ngarsa Sung Tulada (di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik), Ing Madya Mangun Karsa (di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide), dan Tut Wuri Handayani (dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan).

Ya, Ki Hadjar Dewantara. Sosok yang mendengungkan semboyan tersebut. Ki Hadjar Dewantara adalah sosok pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia.

Baca: Kebangkitan Nusantara di Tangan Ki Hajar Dewantara

Berdasarkan informasi yang dihimpun berbagai sumber, sebelum tahun 1922, Ki Hadjar Dewantara memiliki nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat.

Soewardi adalah putra dari GPH Soerjaningrat, dan cucu dari Pakualam III. Status sosialnya, tak membuatnya canggung sebagai aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Masa muda Soewardi diisi dengan perjuangan. Dia memilih untuk bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Antara lain; Sediotomo, Midden Java, De Expres, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer, dan Poesara.

Baca: Ki Hadjar Dewantara, Finlandia & Bisnis Pendidikan

Lewat tulisan, Soewardi mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Salah satu saat pemerintah pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi.

Sumbangan itu untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Prancis pada 1913.

Dia kemudian menulis "Een voor Allen maar Ook Allen voor Een" atau "Satu untuk Semua, tetapi Semua untuk Satu Juga". Selain itu, Soewardi juga menulis "Seandainya Aku Seorang Belanda" (judul asli: "Als ik een Nederlander was"). Tulisan itu dimuat dalam surat kabar De Expres pimpinan DD, 13 Juli 1913.

"Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu." begitu bunyi kutipan tulisan tersebut.

Dalam kutipan tulisan menyebut, pemerintah Hindia Belanda menghina Bangsa Indonesia. "Ide untuk menyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya."

Ketajaman tulisan Soewardi tak sampai di situ. Dia juga mengungkapkan sakit hatinya. "Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya".

Sejumlah pelajar menggambar tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantoro saat mengikuti festival mural dalam rangka pesta pendidikan 2016 di Jakarta, Senin (2/5)--ANTARA/Aprillo Akbar

Akibat tulisan Soewardi bersama kedua rekannya, Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo diasingkan ke Belanda (1913). Ketiga tokoh ini dikenal sebagai "Tiga Serangkai".

Diasingkan, bukan berarti nyali Soewardi menciut. Di pengasingan, semangat perjuangannya tak padam. Dia aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia).

Soewardi kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan. Hingga memperoleh Europeesche Akta, suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya.

September 1919, Soewardi kembali ke Indonesia. Kemudian dia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Tiga tahun berselang, dia mendirikan Nationaal Onderwijs Institut Tamansiswa atau Perguruan Nasional Tamansiswa.

Siswa Tarbiyatul Athfal Asih menulis di depan patung Ki Hajar Dewantoro saat mengikuti kurikulum pelajaran luar sekolah di Museum Malang Tempo Dulu, Jawa Timur, Kamis (22/10)--Antara/Ari Bowo Sucipto.

Siswa Tarbiyatul Athfal Asih menulis di depan patung Ki Hajar Dewantoro saat mengikuti kurikulum pelajaran luar sekolah di Museum Malang Tempo Dulu, Jawa Timur, Kamis (22/10)--Antara/Ari Bowo Sucipto.

Di usia genap berusia 40 tahun itulah, Soewardi mengganti namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara. Dia menanggalkan gelar kebangsawanan di depan namanya. Itu dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa.

Usai masa penjajahan, Ki Hadjar Dewantara dipercaya masuk dalam kabinet pertama Republik Indonesia. Dia diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia pertama. Di tahun itu pula, ia mendapat gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa, Dr HC) dari Universitas Gadjah Mada.

Atas jasa-jasanya, Ki Hadjar Dewantara dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Sementara hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional (Surat Keputusan Presiden RI no. 305 tahun 1959, tanggal 28 November 1959).

Ki Hadjar Dewantara mengembuskan nafas terakhir diusirnya ke-58 tahun. Dia dimakamkan di Taman Wijaya Brata, Yogyakarta tanggal 26 April 1959.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(YDH)