Namun, benarkah musisi zaman sekarang lebih sedih daripada musisi di era 90-an? Ataukah justru kita sebagai pendengar yang semakin gemar mencari lagu-lagu yang terasa “relate”, bahkan ketika itu berarti menikmati rasa sakit?

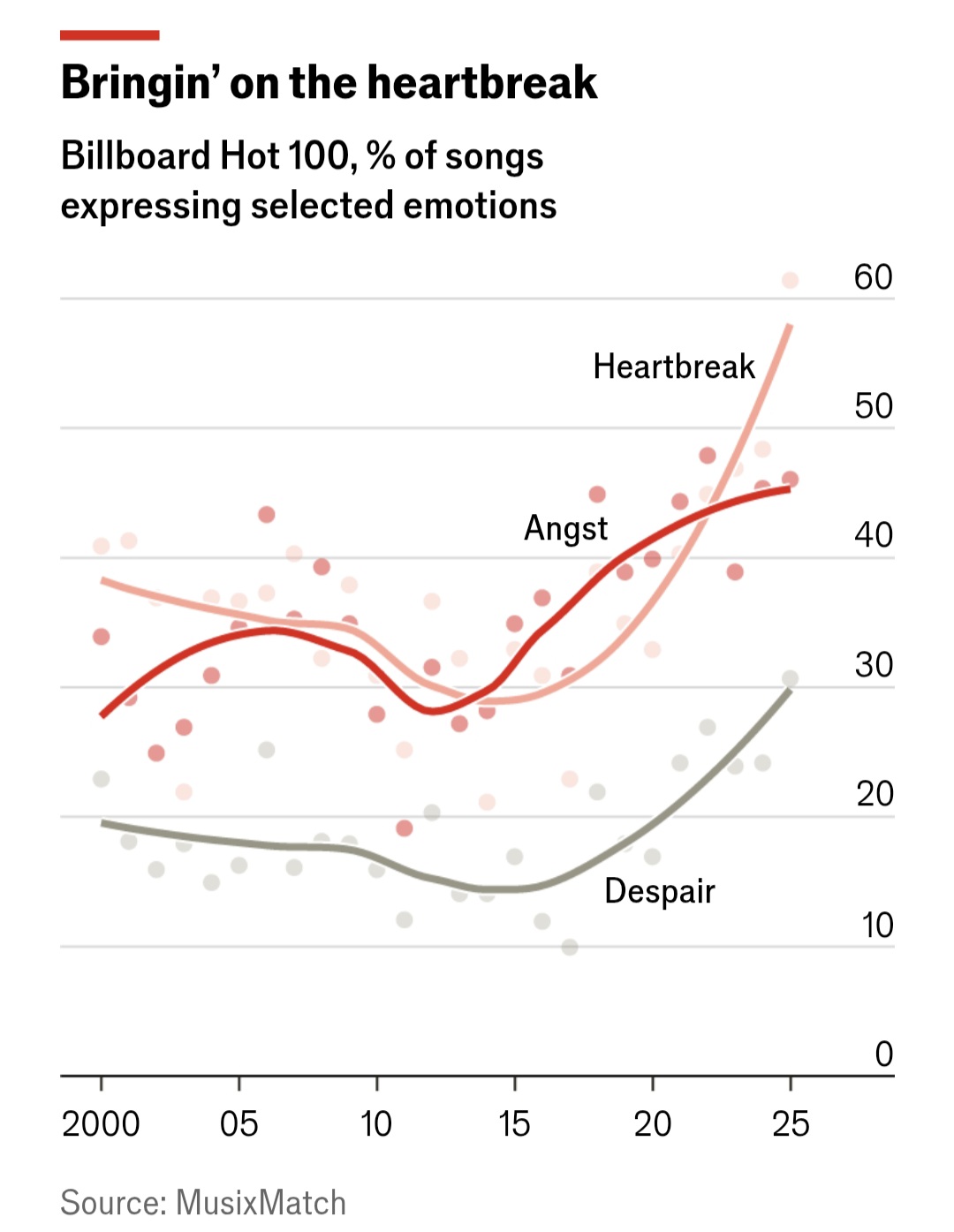

Analisis data terbaru dari The Economist dan Musixmatch memberi gambaran menarik. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), ribuan lirik lagu yang masuk Billboard Hot 100 selama 25 tahun terakhir dipetakan berdasarkan emosi yang dikandungnya.

Hasilnya pun menunjukkan pergeseran suasana hati yang cukup ekstrem. Jika di awal tahun 2000-an kita masih sering mendengar lagu dance yang penuh energi, kini situasinya justru ternyata berbalik 180 derajat.

Heartbreak (Patah Hati): Mengalami lonjakan drastis dalam lima tahun terakhir. Kini, lebih dari 50% lagu hits dunia mengandung unsur patah hati.

Angst (Kecemasan): Terus merayap naik sejak tahun 2015, menunjukkan bahwa pendengar musik global merasa lebih "gelisah" dibanding dekade sebelumnya.

Despair (Keputusasaan): Jika dulu jarang terdengar, sejak tahun 2020 emosi ini naik hingga menyentuh angka 30%. Nama-nama seperti Billie Eilish dan Olivia Rodrigo kerap disebut sebagai ikon generasi baru yang membawa warna melankolis ini ke arus utama.

Ketika Algoritma Ikut Membentuk Perasaan

Perubahan ini tak lepas dari cara kita mengonsumsi musik. Dulu, kesuksesan dari sebuah karya lagu diukur dari penjualan rilisan fisik seperti kaset, CD, Vinyl atau seberapa sering diputar di radio atau televisi. Lagu-lagu ceria dan upbeat pun lebih mudah mendominasi karena dianggap lebih cocok diputar di ruang publik.Namun, era streaming mengubah segalanya, musik kini dapat dikonsumsi secara lebih privat. Kita bisa mendengarkan musik melalui earphone di transportasi umum, di dalam mobil, atau sendirian di kamar sebelum tidur. Dalam ruang personal seperti ini, lagu-lagu bernuansa musik melankolis pun terasa lebih intim, seolah hadir untuk “memeluk” para pendengarnya.

Lagu galau yang diputar berulang kali (looping) lalu masuk ke dalam playlist personal. Pola ini terbaca oleh algoritma platform seperti Spotify dan bahkan memengaruhi pemetaan popularitas lagu secara global. Tanpa disadari, kesedihan yang kita dengarkan bersama-sama akhirnya membentuk definisi baru tentang apa itu lagu “hits”.

Baca Juga :

Pengakuan Mengejutkan Brooklyn Beckham soal Ibunya: “Saya Dipermalukan di Hari Pernikahan”

Mengapa Kita Suka yang Sedih-sedih?

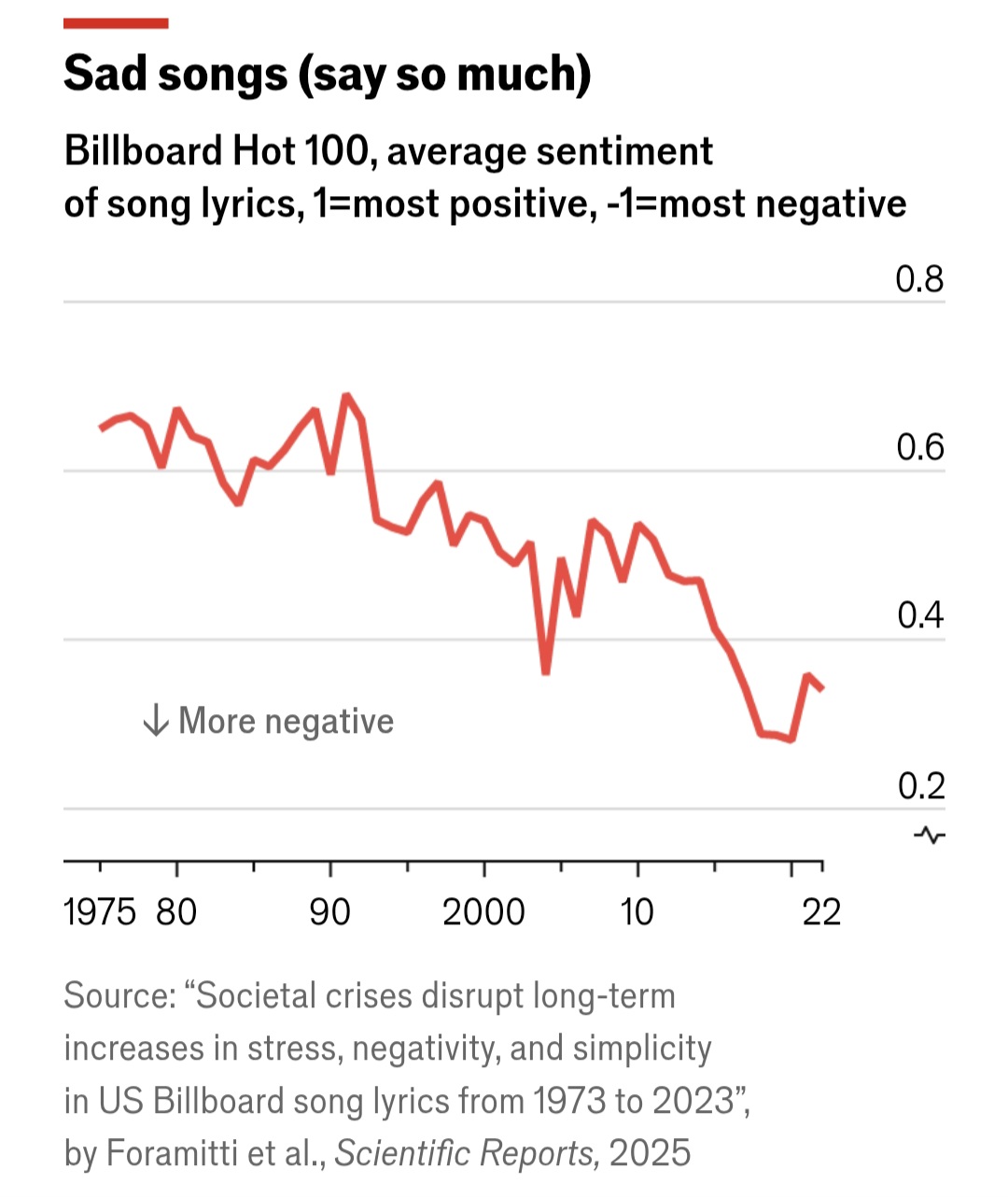

Di Indonesia, tren ini menemukan panggungnya sendiri. Fenomena Bernadya, Nadin Amizah, hingga NIKI bukanlah kebetulan semata. Masyarakat Indonesia punya kecenderungan budaya untuk menyukai sad stories. Kita punya istilah "galau" yang sudah menjadi bagian dari identitas sosial.Menariknya, riset dari Scientific Reports (2025) menyebutkan bahwa meningkatnya lirik negatif ini bukan karena peristiwa besar seperti pandemi. Artinya, meski dunia sedang baik-baik saja secara ekonomi, musik populer bakal cenderung tetap bergerak ke arah yang lebih sendu dan melankolis. Alasannya sederhana: musik sedih memberi katarsis atau ruang aman untuk melepas emosi yang terpendam.

(Foto: Analisis grafis dari media The Economist)

Tren musik melankolis ini pada akhirnya bisa dibaca sebagai tanda kedewasaan emosional dari pendengar musik masa kini. Kita tak lagi canggung mengakui rasa cemas, putus asa, ataupun patah hati. Semua perasaan itu kini sah untuk dirayakan, bahkan dijadikan lagu untuk pengiring keseharian ataupun lagu andalan untuk karaoke bersama teman-teman di akhir pekan.

Jadi, jangan heran bila beberapa tahun ke depan, musik yang merajai tangga lagu dan menguasai algoritma media sosial masih akan tetap lagu-lagu yang bikin kita galau berjamaah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News