Namun, kesadaran kolektif untuk mengarsipkan budaya populer di Indonesia punya tantangan besar. Apakah para arsiparis dan komunitas pengarsipan ini akan terus berlanjut? Apakah mereka memiliki sistem yang menjamin kerja penting ini tak berhenti di tengah jalan?

Semua pengarsip budaya populer di Indonesia lahir secara independen dari komunitas dan para antusias. Mereka merogoh kocek pribadi untuk sebuah hasil yang penting bagi masyarakat. Seringkali, di tengah jalan kerja pengarsipan mandek karena terkendala biaya, masalah regenerasi, dan sistem yang tidak berkelanjutan.

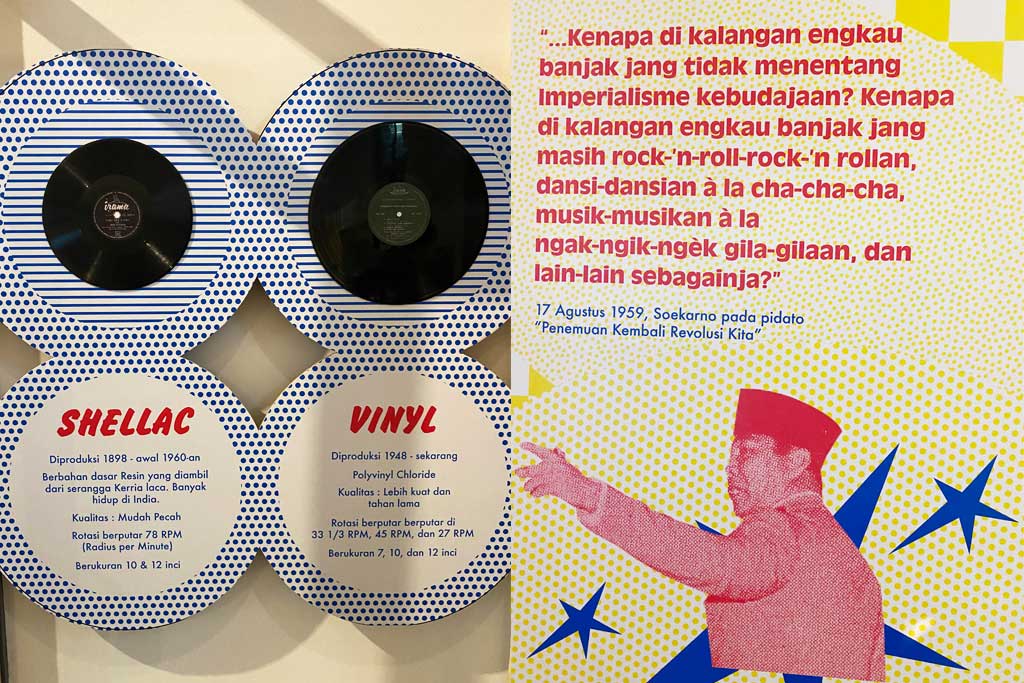

Hal itu pernah dialami komunitas pengarsipan musik Irama Nusantara. Mereka selama bertahun-tahun melakukan digitisasi rilisan fisik musik populer dari era 1920-an hingga 2000-an. Total sudah lebih dari tujuh ribu rilisan fisik mereka digitisasi. Ongkos menjalani pekerjaan ini mahal. Mulai dari sewa tempat, bayar internet, listrik, untuk operasional alat digitisasi, bayar honor pekerja, hingga membeli materi rilisan fisik yang harganya tidak murah. Mereka mengeluarkan uang operasional dari kantong sendiri dan donatur. Sampai pada akhirnya, pada 2020 mereka terancam tutup karena tidak punya uang.

"Tapi jika kondisi tidak membaik selama bulan Juni ini, dengan berat hati kami umumkan bahwa Irama Nusantara harus berhenti beroperasi. Sementara bila hingga September 2020 tak ada perkembangan, terpaksa website pun akan kami tutup," tulis Irama Nusantara lewat Instagram kala itu.

Padahal, apa yang dilakukan Irama Nusantara penting. Mereka mempublikasikan hasil pengarsipan musik Indonesia melalui situs www.iramanusantara.org. Dari situ publik dapat mengakses secara gratis, mendengar lagu-lagu Indonesia masa lalu yang sulit ditemukan di mana-mana, dan juga membaca kembali majalah-majalah lama. Efek domino dari keberadaan kerja pengarsipan Irama Nusantara pun luas. Dari pemanfaatan untuk riset, pendidikan, hingga memantik proses kreatif baru musisi hari ini.

Beruntung, Irama Nusantara dapat kembali bernapas setelah nyaris mati dan menginjak usia sepuluh tahun pada 2023. Tapi, ini jadi sinyal kuat bahwa kerja pengarsipan budaya populer tak punya jaminan untuk dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam diskusi bertajuk "Membentuk Wacana Kesejarahan Budaya Populer di Indonesia" yang digelar oleh Irama Nusantara, dalam program Bisik-Bisik Musik - Rangkaian Irama: Satu Dekade Irama Nusantara, di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, pada 15 Oktober 2023, mengatakan bahwa negara tak dapat menjangkau kerja pengarsipan budaya populer karena tidak memiliki sensibilitas dalam bidang itu. Pemerintah hanya menempatkan diri sebagai fasilitator. Ini berarti ada problematika besar di balik euforia tumbuhnya arsiparis baru.

(Hilmar Farid dalam diskusi yang digelar Irama Nusantara. Foto: Medcom)

"Pada akhirnya berbicara soal perhatian dari pemerintah, itu sangat bergantung pada apa yang dilakukan (komunitas pengarsipan). Kalau kita tidak melakukan kerja pengarsipan secara sistematis dan relevan, maka itu akan menguap. Sustainability itu penting, itu dari pengalaman saya. Kalau bisa enhance, ini bisa langgeng," kata Hilmar Farid.

Padahal, budaya populer adalah potret paling gamblang dimensi sosial sebuah peradaban. Ikatan-ikatan dalam budaya populer yang berlandaskan pada minat, identitas, dan aktualisasi diri lebih tampak dibanding ikatan-ikatan genetika dan latar belakang budaya asal. Contohnya, penyuka musik rock akan lebih menunjukan identitas mereka lewat atribut-atribut terkait rock, dibanding menunjukan identitas kedaerahan asalnya. Budaya populer punya daya luar biasa melepaskan sekat-sekat budaya asal dan membentuk selubung baru yang lebih nyata dan solid.

Persoalan lain dari dunia pengarsipan adalah membuat arsip-arsip lebih relevan dengan konteks hari ini. Dalam hal apapun. Sehingga, arsip yang ada lebih terasa fungsi dan manfaatnya. Diharapkan dengan membuat arsip lebih relevan akan memantik perputaran ekonomi yang membantu kerja pengarsipan. Tapi, itu bukan hal yang mudah juga. Membangun ekosistem dan membuatnya dapat berjalan dengan membawa dampak ekonomi tentu tidak bisa dikerjakan secara sektoral dan swadaya.

Lantas, Bagaimana Solusinya?

Peran negara tentu harus lebih hadir untuk ini. Kita bisa meniru apa yang dilakukan Uni Eropa lewat program big data Europeana. Program ini menjadi "rumah" bagi lebih dari dua ribu institusi arsip dari seluruh kawasan Eropa. Tujuannya satu, mereka membuat arsip dapat diakses lewat satu pintu, yaitu situs Europeana. Arsip-arsip tak lagi tercecer dimiliki institusi atau komunitas tertentu. Publik pun tak lagi bingung harus mencari arsip apa di mana.

Arsip Europeana beragam, mulai dari manuskrip kuno, apapun terkait Perang Dunia I, fashion, arsitektur, seni, dan lain-lain. Europeana menjadi penghubung untuk menjamin semua data-data digital dapat diakses secara berkelanjutan. Puluhan juta arsip berupa teks, gambar, video, suara, dan tiga dimensi telah mereka himpun ke dalam situs mereka yang terbuka.

Sayangnya, apa yang dilakukan Europeana belum diadaptasi secara langsung di Indonesia lewat tangan pemerintah.

"Yang belum terjadi dan lemah (di Indonesia) adalah hubungan (komunitas pengarsipan) satu sama lain, dan itu perlu kerja keras. Peran yang harus dimainkan (pemerintah) memfasilitasi, enggak ada lain. Kesepakatan kerja pengarsipan itu bersama-sama dan yang penting membuatnya relevan. Kalau mau bikin kerja pengarsipan yang lebih, ayo berdiskusi!" tantang Hilmar.

Melihat bagaimana semangat para arsiparis muda dengan dedikasi tinggi mereka, rasanya kita menuju jalan yang terang. Jalan ke arah pengarsipan budaya populer Indonesia yang lebih sistematis. Ini bukan pekerjaan yang dapat selesai dalam waktu cepat, tetapi setidaknya semangat yang ada membuat pengarsipan budaya populer Indonesia berada pada pijakan baru, menuju ekosistem pengarsipan yang berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News